양종희 회장 체제, KB금융 작아지고 겸직 줄었다

②임직원 수 150명대, 임원 수 20명대로 줄어…'효율' 중시 성향 반영

편집자주

지주사의 경쟁력은 인물에서 나온다. 자회사 지원이나 매각은 물론 그룹 차원의 M&A나 투자 등 신사업 발굴이 모두 지주사에서 결정된다. 개인의 판단력, 분석력, 추진력이 필수로 요구될 수밖에 없는 구조다. 특히 금융지주 아래 은행을 비롯해 모든 계열사가 나란히 놓여있는 금융지주들에겐 더 말할 것도 없다. 금융지주사를 구성하는 핵심 인물들과 함께 지주사 차원의 경영 전략을 조명한다.

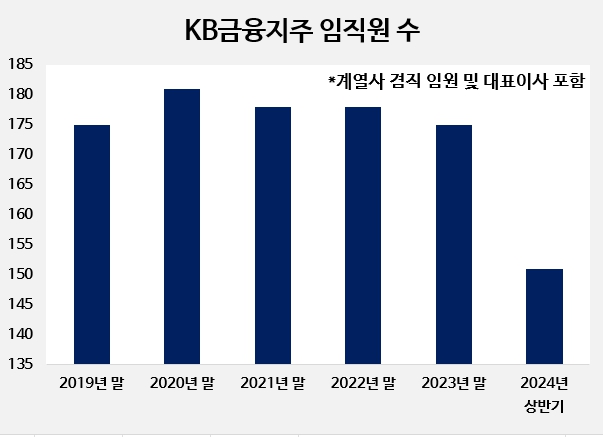

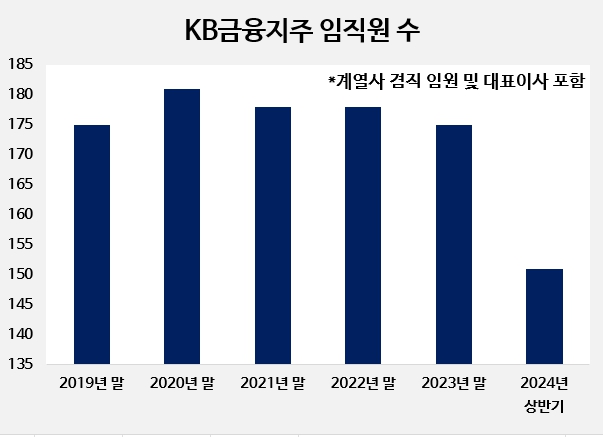

KB금융지주엔 현재 150여명(계열사 겸직 임원 포함)이 재직 중이다. 최근 10년 사이 가장 적은 숫자다. 한때 180명을 넘겼던 지주 임직원 수가 20% 가까이 줄어든 건 양종희 회장 체제에 접어들면서다. 같은 기간 임원 수 역시 큰 폭으로 줄었다.

지배구조를 안정시키고 외형을 확장하는 등 그룹 전반에 변화가 많았던 과거와 달리 지배구조는 물론 그룹 포트폴리오까지 완성된 지금, 지주사의 역할이 상대적으로 줄어들었기 때문으로 풀이된다. 효율을 중시하는 양종희 KB금융 회장 개인의 성향이 반영됐다는 관측 역시 나온다.

◇10년 동안 바빴던 KB금융, 임직원 수도 꾸준히 늘어

역대 KB금융 임직원 수가 가장 많았던 해는 2020년이다. 당시엔 임직원이 모두 180여명에 이르렀다. KB금융은 2008년 공식 출범해 전체 역사의 절반 이상인 9년을 윤종규 전 회장이 이끌었다.

윤 전 회장 시절 임직원 수는 대체로 많은 수준을 유지했다. 특히 임원 수(대표이사 및 겸직 임원 포함)는 매년 꾸준히 우상향했다. 2014년 단 8명에 그쳤지만 지난해 말엔 33명까지 늘어났다.

이유는 이 기간 KB금융이 겪은 변화와 맞닿아 있다. 10년 사이 외형의 척도가 되는 총자산 규모부터가 크게 증가했다. 2014년 308조원이었던 총자산은 지난해 말 기준 715조로 딱 2배 커졌다. 계열사 수(지주 포함)는 2014년과 현재가 12개로 같지만 들여다보면 변화가 상당하다. 10년 사이에만 LIG손해보험, 현대증권, 푸르덴셜생명이 그룹 품에 안긴 뒤 새 간판을 다는 과정을 겪었다.

최근 몇 년 사이엔 후계자를 육성하는 과정에서 임직원 수가 늘었다. 부회장 직급이 부활하고 3명이 부회장에 오르면서 2022년 말에는 전체 임원(미등기 기준)이 32명에 이르기도 했다. 역대 최대치이자 다른 금융지주와 비교해도 월등히 많다. 2022년 말 신한지주의 임원 수는 절반인 15명에 그쳤다.

윤종규 전 회장의 업무 스타일과도 맞닿아 있다는 해석도 나온다. 윤 전 회장은 업무와 관련된 대부분의 사안을 직접 꼼꼼하게 챙겼던 것으로 잘 알려져 있다. 자연스럽게 그를 보좌하는 임원이 늘었던 것으로 풀이된다. 또 회계사 출신이지만 은행 등 금융회사에 직접 몸담은 경험이 상대적으로 짧았던 만큼 계열사를 속속들이 파악하는 과정에서 상대적으로 많은 임원이 필요했던 것으로 보인다.

◇'효율'에 방점, 겸직도 줄었다

KB금융은 무려 9년 만에 리더십 교체를 맞았음에도 조직 전반에 변화가 크지 않은 편이다.

그럼에도 1년 사이 크게 달라진 점 역시 찾아볼 수 있는데 그 중 하나가 지주사 조직의 규모다. 1년 사이 전체 임직원 수가 크게 줄어든 건 물론 임원 역시 줄었다. 지난해 말 기준 겸직 임원을 포함한 임직원 수는 175명 수준인데 올 상반기 말 151명까지 줄었다.

특히 임원의 감소 폭이 크다. 양종희 회장을 더한 임원 수는 33명에서 24명으로 줄었다. 지난해 연말 인사를 통해 겸직 임원 상당수가 지주를 떠나 원래의 소속 계열사로 돌아가거나 아예 그룹을 떠났기 때문이다. 은행 등에서 겸직을 하던 임원 수는 지난해 말까지만 해도 22명이었으나 올해 상반기 9명으로 절반 이상 줄었다. 임원 감소 폭의 상당 수가 겸직 임원에서 나온 셈이다.

효율성을 중시하는 양 회장의 성향이 고스란히 반영됐다는 평가다. 조직 규모를 줄여 의사결정 속도를 높이고 자회사 중심의 수평적인 협업을 강화해 그룹 전반의 효율성을 높이는 의도로 풀이된다. 은행과 보험 양쪽 모두에 능통하고, 35년을 KB금융에 몸담은 점 역시 과감하게 지주사 규모를 줄일 수 있던 배경으로 지목된다.

양 회장이 취임 이후 처음 실시한 조직 개편에서도 이같은 '슬림화' 기조가 명확히 드러났다. 기존 10부문을 3부문으로 재편하면서 그룹 차원에서 한층 집중해야 할 디지털, IT, 글로벌 부문만 남기고 나머지 부문은 계열사 자율경영 체계로 재편했다.

다만 임원 전반의 직급은 한층 높아졌다. 지난해 말까지만 해도 부사장이 3명이었는데 현재는 6명으로 늘었다. KB금융 부사장이 6명이 된 건 2020년 이후 4년여 만이다. 4명은 올해 부사장에 올랐고 나머지 2명은 지난해 부사장에 올랐다. 양 회장 자신이 그래왔듯 자연스러운 경쟁을 통한 조직 활성화를 꾀하는 모양새다.

지배구조를 안정시키고 외형을 확장하는 등 그룹 전반에 변화가 많았던 과거와 달리 지배구조는 물론 그룹 포트폴리오까지 완성된 지금, 지주사의 역할이 상대적으로 줄어들었기 때문으로 풀이된다. 효율을 중시하는 양종희 KB금융 회장 개인의 성향이 반영됐다는 관측 역시 나온다.

◇10년 동안 바빴던 KB금융, 임직원 수도 꾸준히 늘어

역대 KB금융 임직원 수가 가장 많았던 해는 2020년이다. 당시엔 임직원이 모두 180여명에 이르렀다. KB금융은 2008년 공식 출범해 전체 역사의 절반 이상인 9년을 윤종규 전 회장이 이끌었다.

윤 전 회장 시절 임직원 수는 대체로 많은 수준을 유지했다. 특히 임원 수(대표이사 및 겸직 임원 포함)는 매년 꾸준히 우상향했다. 2014년 단 8명에 그쳤지만 지난해 말엔 33명까지 늘어났다.

이유는 이 기간 KB금융이 겪은 변화와 맞닿아 있다. 10년 사이 외형의 척도가 되는 총자산 규모부터가 크게 증가했다. 2014년 308조원이었던 총자산은 지난해 말 기준 715조로 딱 2배 커졌다. 계열사 수(지주 포함)는 2014년과 현재가 12개로 같지만 들여다보면 변화가 상당하다. 10년 사이에만 LIG손해보험, 현대증권, 푸르덴셜생명이 그룹 품에 안긴 뒤 새 간판을 다는 과정을 겪었다.

최근 몇 년 사이엔 후계자를 육성하는 과정에서 임직원 수가 늘었다. 부회장 직급이 부활하고 3명이 부회장에 오르면서 2022년 말에는 전체 임원(미등기 기준)이 32명에 이르기도 했다. 역대 최대치이자 다른 금융지주와 비교해도 월등히 많다. 2022년 말 신한지주의 임원 수는 절반인 15명에 그쳤다.

윤종규 전 회장의 업무 스타일과도 맞닿아 있다는 해석도 나온다. 윤 전 회장은 업무와 관련된 대부분의 사안을 직접 꼼꼼하게 챙겼던 것으로 잘 알려져 있다. 자연스럽게 그를 보좌하는 임원이 늘었던 것으로 풀이된다. 또 회계사 출신이지만 은행 등 금융회사에 직접 몸담은 경험이 상대적으로 짧았던 만큼 계열사를 속속들이 파악하는 과정에서 상대적으로 많은 임원이 필요했던 것으로 보인다.

◇'효율'에 방점, 겸직도 줄었다

KB금융은 무려 9년 만에 리더십 교체를 맞았음에도 조직 전반에 변화가 크지 않은 편이다.

그럼에도 1년 사이 크게 달라진 점 역시 찾아볼 수 있는데 그 중 하나가 지주사 조직의 규모다. 1년 사이 전체 임직원 수가 크게 줄어든 건 물론 임원 역시 줄었다. 지난해 말 기준 겸직 임원을 포함한 임직원 수는 175명 수준인데 올 상반기 말 151명까지 줄었다.

특히 임원의 감소 폭이 크다. 양종희 회장을 더한 임원 수는 33명에서 24명으로 줄었다. 지난해 연말 인사를 통해 겸직 임원 상당수가 지주를 떠나 원래의 소속 계열사로 돌아가거나 아예 그룹을 떠났기 때문이다. 은행 등에서 겸직을 하던 임원 수는 지난해 말까지만 해도 22명이었으나 올해 상반기 9명으로 절반 이상 줄었다. 임원 감소 폭의 상당 수가 겸직 임원에서 나온 셈이다.

효율성을 중시하는 양 회장의 성향이 고스란히 반영됐다는 평가다. 조직 규모를 줄여 의사결정 속도를 높이고 자회사 중심의 수평적인 협업을 강화해 그룹 전반의 효율성을 높이는 의도로 풀이된다. 은행과 보험 양쪽 모두에 능통하고, 35년을 KB금융에 몸담은 점 역시 과감하게 지주사 규모를 줄일 수 있던 배경으로 지목된다.

양 회장이 취임 이후 처음 실시한 조직 개편에서도 이같은 '슬림화' 기조가 명확히 드러났다. 기존 10부문을 3부문으로 재편하면서 그룹 차원에서 한층 집중해야 할 디지털, IT, 글로벌 부문만 남기고 나머지 부문은 계열사 자율경영 체계로 재편했다.

다만 임원 전반의 직급은 한층 높아졌다. 지난해 말까지만 해도 부사장이 3명이었는데 현재는 6명으로 늘었다. KB금융 부사장이 6명이 된 건 2020년 이후 4년여 만이다. 4명은 올해 부사장에 올랐고 나머지 2명은 지난해 부사장에 올랐다. 양 회장 자신이 그래왔듯 자연스러운 경쟁을 통한 조직 활성화를 꾀하는 모양새다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >