'만년 3위' LG유플러스, 점점 두꺼워지는 'IR 화장'

시장 재편기·스마트폰 등장 등 주요 시기마다 연간 가이던스 공시 항목 삭제

편집자주

IR은 기업가치를 적정하게 평가받기 위해 펼치는 주요 경영 활동 중 하나다. 하지만 '의무'가 아닌 '선택'의 영역에 놓인 활동이라 기업과 최고재무책임자(CFO)에 따라 성과는 천차만별이다. 과거 실적을 돌아보는 데에서 그치는 기업이 있는 반면 시장 전망과 사업계획 등을 풍성하게 제공하는 곳도 있다. CFO와 애널리스트 사이 이견이 담긴 질의응답(Q&A)을 여과 없이 공개하는 상장사도 있다. THE CFO는 주요 기업들의 IR 활동을 추적해 공과를 짚어본다.

1989만6000명. LG유플러스의 지난해 모바일 가입자 숫자다. 우리나라 전국 인구수의 5분의 2에 달하는 숫자이지만 통신업계 안에서 비교하면 얘기가 달라진다.

일단 전체 이동통신 가입자 중에서 LG유플러스의 비중은 20% 수준으로 후퇴한다. 지난 20년간 SK텔레콤과 KT에 이어 만년 3인자의 위치를 벗어나지 못했다. 그나마 알뜰폰기업들이 새로 진입하면서 기존 시장을 흔들어 3사간 점유율이 2011년 50:30:18 수준에서 10여년만에 40:23:20으로 완화된 정도다.

공부는 잘 하지만 칭찬받지 못하는 전교 3등이 차별점을 보이려면 무엇이 달라야 할까. LG유플러스는 기존 1~2등과는 다른 방식으로 경쟁력을 보여준다는 전략을 취했다. 예컨대 2012년 4G LTE 서비스가 막 시작했을 당시 가장 빠르게 VoLTE 서비스를 도입해 세계 최초로 상용화하는 식이다.

반면 IR 전략은 사뭇 다르다. 기업이 투자자를 대상으로 진행하는 홍보활동인 IR은 다대다 미팅이나 소개팅과 유사하다. LG유플러스는 마치 화장하듯 단점을 최대한 가리는 전략을 택했다.

처음부터 이 전략을 택한 건 아니었다. LG유플러스는 국내 통신업계 역사상 가장 큰 두 번의 굴곡을 거치면서 IR전략을 다듬어왔다. 가장 먼저는 국내 휴대전화 사업자 인수합병기를 거쳐 시장 판도가 재편된 2000년대 초반이었다.

2002년 SK텔레콤이 신세기통신을, 한국통신프리텔(현 KT)이 한국통신엠닷컴을 인수하면서 시장점유율이 2:2:1 구도로 뒤집혔다. 국내 업계 최초로 가입자 20만명을 돌파했던 LG유플러스는 순식간에 업계 바닥으로 떨어졌다.

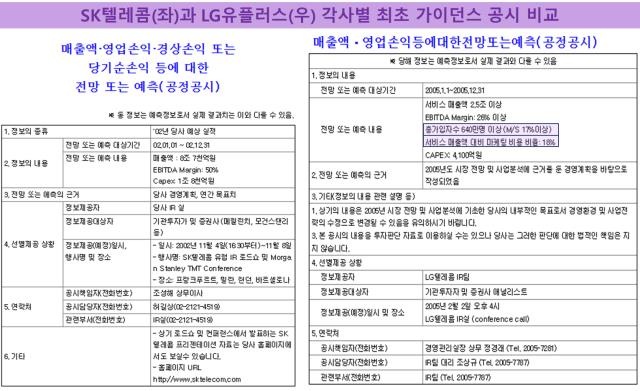

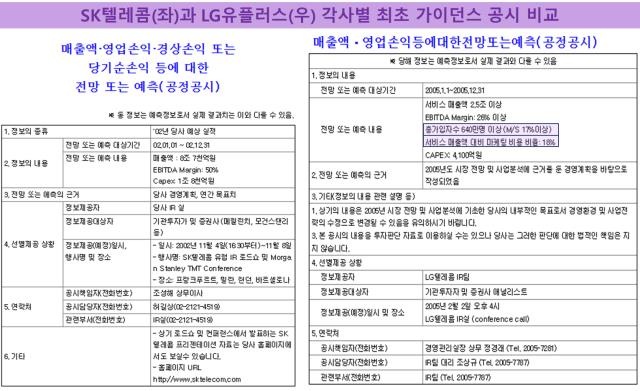

이후 IR 공시를 보면 1위 사업자 SK텔레콤과 LG유플러스의 태도가 극명히 달라보인다. SK텔레콤의 경우 매출액과 EBITDA 마진, 투자(Capex) 정도만 공시한 반면 LG유플러스는 총가입자수 목표와 서비스 매출액 대비 마케팅 비용 비율 등을 상세히 적어놨다. 갑자기 3위로 떨어진 직후의 위기감과 시장점유율을 빠르게 끌어올리겠다는 다짐이 고스란히 드러난다.

그러던 LG유플러스가 화장법을 배워갔다. 그 다음해부터 서비스 매출액 대비 마케팅 비용 비율 항목을 지우더니 2007년부턴 가입자 목표도 순증 시장점유율 30% 등으로 표시했다.

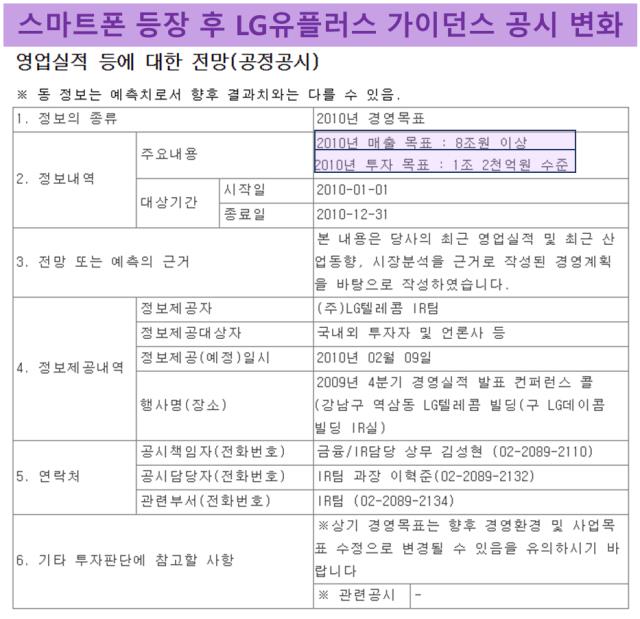

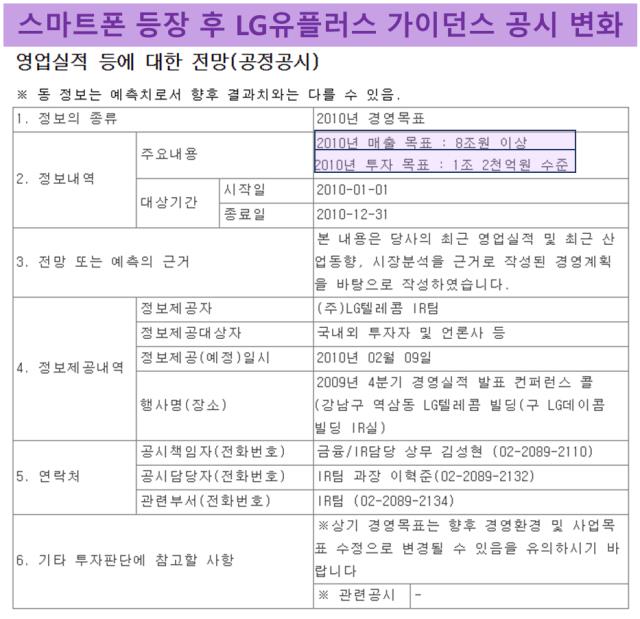

두 번째 변곡점부턴 아예 매출과 투자 두 항목으로만 압축해 공시하기 시작했다. 바로 스마트폰의 등장부터다. 전화 용도 정도로만 사용되던 휴대전화가 일상의 필수품으로 자리잡게 된 시작점이었다.

기존 국내 휴대전화 시장이 크지 않았던 만큼 좁은 곳에서 새로운 땅을 차지하려면 경쟁사 몰래 시동을 마구 걸어야 했다. 이때부터 최대한 경쟁사들에 어떠한 정보도 노출되지 않도록 화장을 두껍게 하기 시작했다. 순증가입자 목표와 서비스매출 성장률, 영업이익률 등 항목을 모두 지웠다. 그나마 투자자들을 위한 정보로 매출과 투자 목표만 남겼다.

여기서 한 걸음 더 나아가 LG유플러스는 그나마 남아있던 가이던스 항목들까지 지워갔다. 2016년 이혁주 전 CFO가 선임된 후 정보 비공개 기조는 더 심화됐다. 2018년 LG유플러스 경영목표 가이던스 공시만 봐도 영업수익에는 다른 숫자 없이 '전년대비 성장'만 써놨고 투자 항목에만 1조2500억원을 적어놨다.

2019년부턴 고정적인 항목도 없앴다. 매년 공시하는 가이던스 항목이 달라졌고 숫자도 명확하지 않았다. 2019년 '영업수익 전년대비 2% 이상 성장', 2021년 '투자 전년대비 감소', 2022년 '별도기준 서비스수익 전년대비 5% 성장' 등이다.

최근 여명희 CFO가 신규 선임된 이후에도 2023년 가이던스에 '별도기준 서비스수익 전년대비 4% 성장'만 언급하는 등 '화장법' 전략은 계속되고 있다. 다만 최근 고객 정보 유출과 인터넷망 장애 등으로 연달아 시장에 불안감을 심은 만큼 기존에 없던 '배당전망 안내' 내용을 추가해 투자자들을 일부 안심시키려는 모양새다.

LG유플러스 측은 "별도 재무제표 기준 당기순이익의 40% 이상을 주주에게 환원하는 배당정책을 중장기적으로 유지할 계획"이라며 "타 통신사와 달리 LG유플러스는 단말 매출을 제외한 서비스수익 등 의미있는 숫자 관련 전망만 외부에도 공개하고 있다"고 설명했다.

일단 전체 이동통신 가입자 중에서 LG유플러스의 비중은 20% 수준으로 후퇴한다. 지난 20년간 SK텔레콤과 KT에 이어 만년 3인자의 위치를 벗어나지 못했다. 그나마 알뜰폰기업들이 새로 진입하면서 기존 시장을 흔들어 3사간 점유율이 2011년 50:30:18 수준에서 10여년만에 40:23:20으로 완화된 정도다.

공부는 잘 하지만 칭찬받지 못하는 전교 3등이 차별점을 보이려면 무엇이 달라야 할까. LG유플러스는 기존 1~2등과는 다른 방식으로 경쟁력을 보여준다는 전략을 취했다. 예컨대 2012년 4G LTE 서비스가 막 시작했을 당시 가장 빠르게 VoLTE 서비스를 도입해 세계 최초로 상용화하는 식이다.

반면 IR 전략은 사뭇 다르다. 기업이 투자자를 대상으로 진행하는 홍보활동인 IR은 다대다 미팅이나 소개팅과 유사하다. LG유플러스는 마치 화장하듯 단점을 최대한 가리는 전략을 택했다.

처음부터 이 전략을 택한 건 아니었다. LG유플러스는 국내 통신업계 역사상 가장 큰 두 번의 굴곡을 거치면서 IR전략을 다듬어왔다. 가장 먼저는 국내 휴대전화 사업자 인수합병기를 거쳐 시장 판도가 재편된 2000년대 초반이었다.

2002년 SK텔레콤이 신세기통신을, 한국통신프리텔(현 KT)이 한국통신엠닷컴을 인수하면서 시장점유율이 2:2:1 구도로 뒤집혔다. 국내 업계 최초로 가입자 20만명을 돌파했던 LG유플러스는 순식간에 업계 바닥으로 떨어졌다.

이후 IR 공시를 보면 1위 사업자 SK텔레콤과 LG유플러스의 태도가 극명히 달라보인다. SK텔레콤의 경우 매출액과 EBITDA 마진, 투자(Capex) 정도만 공시한 반면 LG유플러스는 총가입자수 목표와 서비스 매출액 대비 마케팅 비용 비율 등을 상세히 적어놨다. 갑자기 3위로 떨어진 직후의 위기감과 시장점유율을 빠르게 끌어올리겠다는 다짐이 고스란히 드러난다.

그러던 LG유플러스가 화장법을 배워갔다. 그 다음해부터 서비스 매출액 대비 마케팅 비용 비율 항목을 지우더니 2007년부턴 가입자 목표도 순증 시장점유율 30% 등으로 표시했다.

두 번째 변곡점부턴 아예 매출과 투자 두 항목으로만 압축해 공시하기 시작했다. 바로 스마트폰의 등장부터다. 전화 용도 정도로만 사용되던 휴대전화가 일상의 필수품으로 자리잡게 된 시작점이었다.

기존 국내 휴대전화 시장이 크지 않았던 만큼 좁은 곳에서 새로운 땅을 차지하려면 경쟁사 몰래 시동을 마구 걸어야 했다. 이때부터 최대한 경쟁사들에 어떠한 정보도 노출되지 않도록 화장을 두껍게 하기 시작했다. 순증가입자 목표와 서비스매출 성장률, 영업이익률 등 항목을 모두 지웠다. 그나마 투자자들을 위한 정보로 매출과 투자 목표만 남겼다.

여기서 한 걸음 더 나아가 LG유플러스는 그나마 남아있던 가이던스 항목들까지 지워갔다. 2016년 이혁주 전 CFO가 선임된 후 정보 비공개 기조는 더 심화됐다. 2018년 LG유플러스 경영목표 가이던스 공시만 봐도 영업수익에는 다른 숫자 없이 '전년대비 성장'만 써놨고 투자 항목에만 1조2500억원을 적어놨다.

2019년부턴 고정적인 항목도 없앴다. 매년 공시하는 가이던스 항목이 달라졌고 숫자도 명확하지 않았다. 2019년 '영업수익 전년대비 2% 이상 성장', 2021년 '투자 전년대비 감소', 2022년 '별도기준 서비스수익 전년대비 5% 성장' 등이다.

최근 여명희 CFO가 신규 선임된 이후에도 2023년 가이던스에 '별도기준 서비스수익 전년대비 4% 성장'만 언급하는 등 '화장법' 전략은 계속되고 있다. 다만 최근 고객 정보 유출과 인터넷망 장애 등으로 연달아 시장에 불안감을 심은 만큼 기존에 없던 '배당전망 안내' 내용을 추가해 투자자들을 일부 안심시키려는 모양새다.

LG유플러스 측은 "별도 재무제표 기준 당기순이익의 40% 이상을 주주에게 환원하는 배당정책을 중장기적으로 유지할 계획"이라며 "타 통신사와 달리 LG유플러스는 단말 매출을 제외한 서비스수익 등 의미있는 숫자 관련 전망만 외부에도 공개하고 있다"고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >