에버라이프 '인수 10년' 아쉬움 남긴 성적표

⑤영업권 '3400억→2000억' 축소, 매출은 '10년전 그대로'

편집자주

이제 투자를 빼놓고 최고재무책임자(CFO)의 역할을 말할 수 없게 됐다. 실제 대기업 다수의 CFO가 전략 수립과 투자 의사결정 과정에 참여하는 것으로 파악된다. CFO가 기업가치를 수치로 측정하는 업무를 하는 점을 고려하면 이상할 게 없다. THE CFO가 CFO의 또 다른 성과지표로 떠오른 투자 포트폴리오 현황과 변화를 기업별로 살펴본다.

LG생활건강이 창사 이래 가장 많은 자금을 들여 인수한 회사가 '에버라이프(Everlife)'다. 건강기능식품 판매에 초점을 맞춘 일본 업체로 LG생활건강은 2013년에 3064억원을 투입해 계열사로 편입했다.

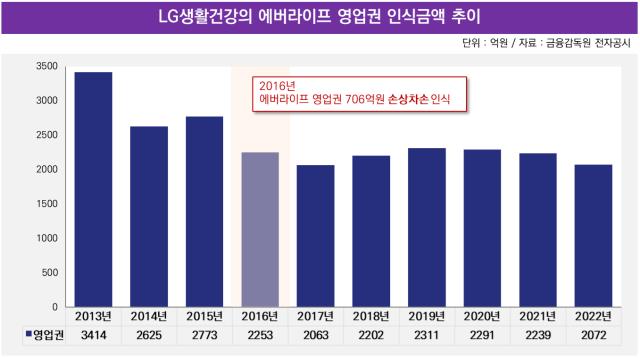

에버라이프를 인수한지 올해로 10년을 맞았지만 성적표를 들여다보면 아쉬움이 남는다. 전화 영업 중심의 '통신 판매' 방식을 유지하면서 이커머스(전자상거래)가 부상하는 흐름에 제때 대처하지 못했고 실적이 악화됐기 때문이다. 영업권은 3400억원에서 2000억원까지 줄었고 지난해 매출은 10년 전과 같은 1800억원으로 나타났다.

◇2013년 3000억 투입, '전화영업' 판매의존 역효과

에버라이프는 건강기능식품을 소비자들에게 판매하는 일본 기업으로 2013년 1월에 LG생활건강이 인수했다. 내수 시장을 넘어 해외로 매출처를 확대하는 취지에서 주목한 시장이 일본 권역이었다. 미국에 이어 세계 2위 규모의 미용제품 시장인 만큼 사업 거점 마련을 중대과제로 인식했다.

지분 전체를 사들이는데 쓴 자금이 3064억원이다. LG생활건강 창사 이래 인수한 외국 기업 가운데 최대 금액을 투입한 사례였다. 계열사 편입 국면에서 발생한 에버라이프의 영업권은 3414억원으로 여기서 순자산 공정가치 350억원을 차감해 인수금액을 책정했다.

당시 LG생활건강은 사업보고서를 통해 "영업권 3414억원은 일본 내 화장품과 이너뷰티(Inner Beauty) 사업에 대한 시장점유율 확대 및 시너지 효과로 이뤄져 있다"고 설명했다. 인수 시점에서 에버라이프가 산토리, DHC에 이어 일본 현지 이너뷰티 상품 직접판매 분야 점유율 3위 업체라는 위상이 중요한 영향을 끼쳤다.

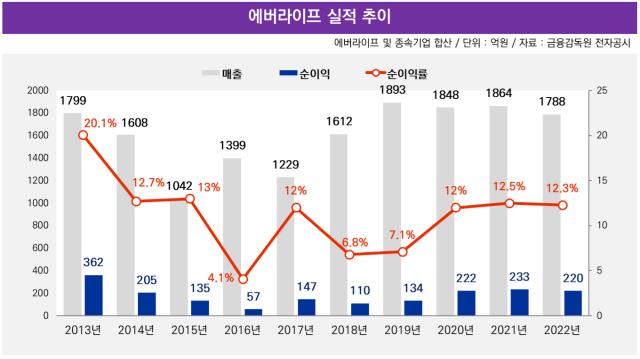

하지만 인수 이후 수익성은 오히려 악화되는 양상을 드러냈다. 에버라이프 순이익률은 2013년 20.1%였으나 △2014년 12.7% △2016년 4.1% 등으로 급격히 떨어졌다. 매출 규모도 해마다 줄었다. 2016년 에버라이프 매출은 1399억원으로 2013년 1799억원과 견줘보면 22.2% 감소한 금액이었다.

온라인몰을 위시한 이커머스(전자상거래)가 대두되는 트렌드에 제대로 대응하지 못한 영향이 결정적으로 작용했다. 에버라이프가 건강기능식품 판매 방식을 '전화 영업'에 의존했기 때문이다. 일본 후쿠오카와 미야자키에 자리잡은 콜센터 상담원들이 고객들과 통화하는 방식으로 상품을 파는데 방점을 찍었다. 실적이 악화되는 건 필연적이었다.

◇한때 700억 영업권 손상차손 인식

수익성 악화는 에버라이프 영업권 감액으로 이어졌다. 급기야 2016년에는 영업권에 대해 706억원의 손상차손을 인식했다. 기타영업외비용으로 포함되면서 LG생활건강 연결 재무제표에 영향을 끼쳤다.

2016년 LG생활건강이 집계한 기타영업외손익은 마이너스(-) 1194억원으로 집계된 대목이 방증했다. 직전 해인 2015년 -176억원과 견줘보면 손실이 대폭 늘어난 셈이다. 지난해 LG생활건강이 계상한 에버라이프 영업권은 2072억원이다. 2013년에 인식한 3414억원과 비교하면 10년새 39.3% 줄어든 금액이다.

LG생활건강은 에버라이프 실적 악화가 길어져 재무적 위기에 접어들지 않도록 안전판 역할을 수행했다. 채무 지급 보증을 선 사례가 거론된다. 에버라이프가 미즈호은행에서 받은 크레딧라인(여신한도) 135억엔(1595억원)에 대해 2013년 1월 보증을 결정하면서 첫 발을 뗐다. 이후 2017년 1월까지 채무 보증 기간을 계속 연장해줬다.

10년 역사를 지나면서 한때 1200억원대로 감소했던 매출은 최근 3년새 2013년과 같은 1800억원 수준까지 올라왔다. 지난해 에버라이프는 영업수익 1788억원을 올렸다. 순이익은 220억원으로 집계됐는데 매출대비 12.3% 규모다. 기존 건강기능식품 판매에 국한하지 않고 △쿠션 컴팩트 △보습크림 등 화장품으로 제품 라인업을 다각화한 노력이 성과로 이어졌다.

에버라이프를 인수한지 올해로 10년을 맞았지만 성적표를 들여다보면 아쉬움이 남는다. 전화 영업 중심의 '통신 판매' 방식을 유지하면서 이커머스(전자상거래)가 부상하는 흐름에 제때 대처하지 못했고 실적이 악화됐기 때문이다. 영업권은 3400억원에서 2000억원까지 줄었고 지난해 매출은 10년 전과 같은 1800억원으로 나타났다.

◇2013년 3000억 투입, '전화영업' 판매의존 역효과

에버라이프는 건강기능식품을 소비자들에게 판매하는 일본 기업으로 2013년 1월에 LG생활건강이 인수했다. 내수 시장을 넘어 해외로 매출처를 확대하는 취지에서 주목한 시장이 일본 권역이었다. 미국에 이어 세계 2위 규모의 미용제품 시장인 만큼 사업 거점 마련을 중대과제로 인식했다.

지분 전체를 사들이는데 쓴 자금이 3064억원이다. LG생활건강 창사 이래 인수한 외국 기업 가운데 최대 금액을 투입한 사례였다. 계열사 편입 국면에서 발생한 에버라이프의 영업권은 3414억원으로 여기서 순자산 공정가치 350억원을 차감해 인수금액을 책정했다.

당시 LG생활건강은 사업보고서를 통해 "영업권 3414억원은 일본 내 화장품과 이너뷰티(Inner Beauty) 사업에 대한 시장점유율 확대 및 시너지 효과로 이뤄져 있다"고 설명했다. 인수 시점에서 에버라이프가 산토리, DHC에 이어 일본 현지 이너뷰티 상품 직접판매 분야 점유율 3위 업체라는 위상이 중요한 영향을 끼쳤다.

하지만 인수 이후 수익성은 오히려 악화되는 양상을 드러냈다. 에버라이프 순이익률은 2013년 20.1%였으나 △2014년 12.7% △2016년 4.1% 등으로 급격히 떨어졌다. 매출 규모도 해마다 줄었다. 2016년 에버라이프 매출은 1399억원으로 2013년 1799억원과 견줘보면 22.2% 감소한 금액이었다.

온라인몰을 위시한 이커머스(전자상거래)가 대두되는 트렌드에 제대로 대응하지 못한 영향이 결정적으로 작용했다. 에버라이프가 건강기능식품 판매 방식을 '전화 영업'에 의존했기 때문이다. 일본 후쿠오카와 미야자키에 자리잡은 콜센터 상담원들이 고객들과 통화하는 방식으로 상품을 파는데 방점을 찍었다. 실적이 악화되는 건 필연적이었다.

◇한때 700억 영업권 손상차손 인식

수익성 악화는 에버라이프 영업권 감액으로 이어졌다. 급기야 2016년에는 영업권에 대해 706억원의 손상차손을 인식했다. 기타영업외비용으로 포함되면서 LG생활건강 연결 재무제표에 영향을 끼쳤다.

2016년 LG생활건강이 집계한 기타영업외손익은 마이너스(-) 1194억원으로 집계된 대목이 방증했다. 직전 해인 2015년 -176억원과 견줘보면 손실이 대폭 늘어난 셈이다. 지난해 LG생활건강이 계상한 에버라이프 영업권은 2072억원이다. 2013년에 인식한 3414억원과 비교하면 10년새 39.3% 줄어든 금액이다.

LG생활건강은 에버라이프 실적 악화가 길어져 재무적 위기에 접어들지 않도록 안전판 역할을 수행했다. 채무 지급 보증을 선 사례가 거론된다. 에버라이프가 미즈호은행에서 받은 크레딧라인(여신한도) 135억엔(1595억원)에 대해 2013년 1월 보증을 결정하면서 첫 발을 뗐다. 이후 2017년 1월까지 채무 보증 기간을 계속 연장해줬다.

10년 역사를 지나면서 한때 1200억원대로 감소했던 매출은 최근 3년새 2013년과 같은 1800억원 수준까지 올라왔다. 지난해 에버라이프는 영업수익 1788억원을 올렸다. 순이익은 220억원으로 집계됐는데 매출대비 12.3% 규모다. 기존 건강기능식품 판매에 국한하지 않고 △쿠션 컴팩트 △보습크림 등 화장품으로 제품 라인업을 다각화한 노력이 성과로 이어졌다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >