2년 넘게 '차환의 굴레'에 갇힌 한국전력

③1년내 갚아야 할 차입금만 21조, 보유 현금 40배로 '차환' 불가피...유동비율도 28%

편집자주

공기업은 재벌그룹에 못지않은 덩치와 경제 및 시장에 미치는 영향이 상당한 곳이지만 반대로 방만경영, 빚쟁이 시한폭탄이라는 부정적 인식도 같이 갖고 있다. 효율성보다 공공성이 더 강한 조직인 탓에 민간기업과 같은 궤도에서 보기 어렵다. 그러나 이들의 재무상황은 시장 안정성과도 직결되는 만큼 면밀히 살펴볼 필요도 있다. 규모 면에서 독보적인 대형 공기업들 위주로 재무상태를 점검해 봤다.

한국전력공사가 매년 지출하는 '필수' 설비투자금은 약 6조원이다. 이 정도 규모의 설비투자를 하지 않으면 전기 수송 과정에서 비효율이 발생하고 전기를 받아쓰는 기업과 가계에서 불만이 터져나올 수 있다. 공기업인 한국전력으로서는 마주하고 싶지 않은 상황으로 6조원은 꼭 확보해야 하는 자금이다.

2021년부터 영업활동으로 현금 창출을 못하는 한국전력은 매년 6조원을 마련하기 위해 은행과 회사채 시장에 어느 때보다 자주 손을 벌리고 있다. 2020년 말 31조원이었던 차입금(회사채 포함)은 2021년 말 39조원, 2022년 말 77조원, 2023년 상반기 말 87조원으로 크게 증가했다. 역대 최대 규모다.

원자재 가격 상승에도 전력 판매가격을 충분히 올리지 못한 지난 2년6개월간 차입금이 2배 이상 늘었다. 자연히 이자비용도 불었다. 올해 6개월간 지급한 이자비용이 과거 1년치 이자비용의 2배에 육박할 정도다. 2020년만 해도 한국전력 이자비용은 7380억원이었으나 2023년 상반기 1조3416억원으로 늘었다.

이와 함께 눈에 띄는 점은 단기차입금(유동성 장기차입금 포함) 규모와 비중이 커졌다는 점이다. 1년 이내 상환해야 하는 차입금은 2020년 말 4조3413억원이었다. 2년6개월이 지난 올해 상반기 말 이 숫자는 21조1800억원으로 약 5배 늘었다. 같은 기간 단기차입금 비중도 13.9%에서 24.4%로 2배 가까이 상승했다.

단기차입금의 이점은 장기차입금보다 상대적으로 금리가 낮다는 점이다. 언제까지 대규모 자금을 추가로 빌려야 할지 예상할 수 없는 상황에서 한국전력은 1bp(0.01%)라도 금리를 낮춰 이자비용 부담을 줄여야 한다.

실제로 효과가 있다. 2018년부터 2020년까지 한국전력의 차입금리는 2.4~2.6%였다. 하지만 본격적으로 차입금을 늘리기 시작한 2021년부터 2023년 상반기까지 차입금리는 1.5~1.7%로 떨어졌다. 기준금리가 2021년부터 2023년 상반기에 오히려 더 높았던 점을 고려하면 단기차입금을 늘려 조달비용을 낮추는 전략은 주효했다.

문제는 단기 유동성 압박이 커졌다는 점이다. 올해 상반기 말 1년 이내 상환해야 하는 차입금은 21조1800억원이지만 보유 현금및현금성자산은 4061억원에 불과하다. 현금및현금성자산만큼 빠르게(통상 1~3개월 이내) 현금화할 수 있는 1000억원의 유동금융자산을 합해도 20조원 이상의 자금이 추가로 필요하다.

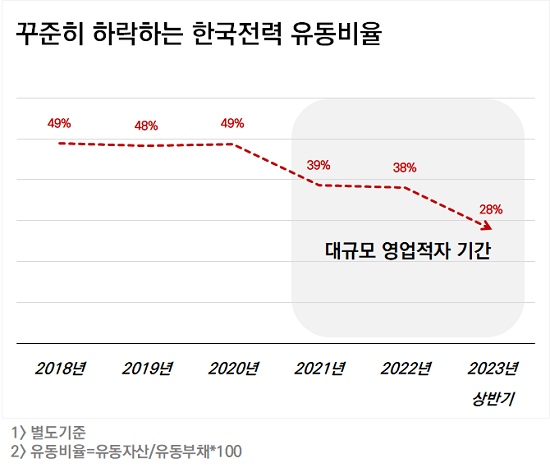

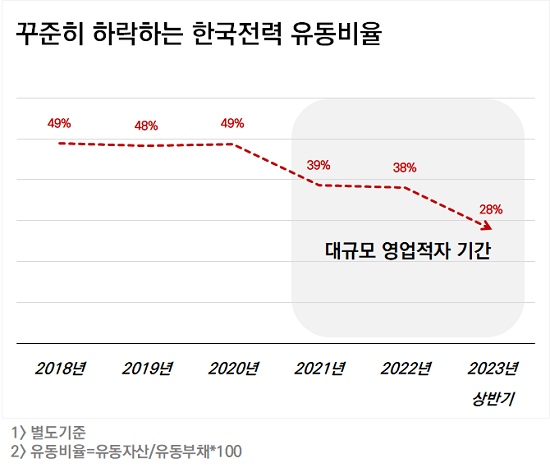

유동비율만 봐도 올해 상반기 말 28%로 단기 유동성 압박은 크다. 2020년 말 49%에서 꾸준히 떨어졌다. 유동비율이 28%라는 건 1년 내 갚아야 할 부채가 1년 내 현금화할 수 있는 자산보다 3.6배 많다는 뜻이다.

결국 한국전력은 차입금을 갚기 위해 다시 차입해야 한다. 그간 전국에 있는 각 지사의 건물 가운데 유휴 부동산을 꾸준히 매각하면서 자체적으로 자금을 조달하고, 외상(매입채무)을 늘리면서 현금 유출을 최소화하고 있지만 조 단위에 달하는 차입금을 갚기에는 역부족이다. 한국전력은 2년6개월째 '차환의 굴레' 속에 갇혀 있는 셈이다.

다시 차입하는 과정에서 금리 상승에 따른 이자비용 부담 심화가 예상되는 점은 우려스럽다. 올해 기준금리는 3.5%로 동결됐지만 시장금리(국고채 3년물 금리)는 1월 평균 3.46%에서 8월 평균 3.73%로 상승했다. 이를 피하고자 만기를 짧게 하면 높은 단기 유동성 압박에서 벗어나지 못한다.

2021년부터 영업활동으로 현금 창출을 못하는 한국전력은 매년 6조원을 마련하기 위해 은행과 회사채 시장에 어느 때보다 자주 손을 벌리고 있다. 2020년 말 31조원이었던 차입금(회사채 포함)은 2021년 말 39조원, 2022년 말 77조원, 2023년 상반기 말 87조원으로 크게 증가했다. 역대 최대 규모다.

원자재 가격 상승에도 전력 판매가격을 충분히 올리지 못한 지난 2년6개월간 차입금이 2배 이상 늘었다. 자연히 이자비용도 불었다. 올해 6개월간 지급한 이자비용이 과거 1년치 이자비용의 2배에 육박할 정도다. 2020년만 해도 한국전력 이자비용은 7380억원이었으나 2023년 상반기 1조3416억원으로 늘었다.

이와 함께 눈에 띄는 점은 단기차입금(유동성 장기차입금 포함) 규모와 비중이 커졌다는 점이다. 1년 이내 상환해야 하는 차입금은 2020년 말 4조3413억원이었다. 2년6개월이 지난 올해 상반기 말 이 숫자는 21조1800억원으로 약 5배 늘었다. 같은 기간 단기차입금 비중도 13.9%에서 24.4%로 2배 가까이 상승했다.

단기차입금의 이점은 장기차입금보다 상대적으로 금리가 낮다는 점이다. 언제까지 대규모 자금을 추가로 빌려야 할지 예상할 수 없는 상황에서 한국전력은 1bp(0.01%)라도 금리를 낮춰 이자비용 부담을 줄여야 한다.

실제로 효과가 있다. 2018년부터 2020년까지 한국전력의 차입금리는 2.4~2.6%였다. 하지만 본격적으로 차입금을 늘리기 시작한 2021년부터 2023년 상반기까지 차입금리는 1.5~1.7%로 떨어졌다. 기준금리가 2021년부터 2023년 상반기에 오히려 더 높았던 점을 고려하면 단기차입금을 늘려 조달비용을 낮추는 전략은 주효했다.

문제는 단기 유동성 압박이 커졌다는 점이다. 올해 상반기 말 1년 이내 상환해야 하는 차입금은 21조1800억원이지만 보유 현금및현금성자산은 4061억원에 불과하다. 현금및현금성자산만큼 빠르게(통상 1~3개월 이내) 현금화할 수 있는 1000억원의 유동금융자산을 합해도 20조원 이상의 자금이 추가로 필요하다.

유동비율만 봐도 올해 상반기 말 28%로 단기 유동성 압박은 크다. 2020년 말 49%에서 꾸준히 떨어졌다. 유동비율이 28%라는 건 1년 내 갚아야 할 부채가 1년 내 현금화할 수 있는 자산보다 3.6배 많다는 뜻이다.

결국 한국전력은 차입금을 갚기 위해 다시 차입해야 한다. 그간 전국에 있는 각 지사의 건물 가운데 유휴 부동산을 꾸준히 매각하면서 자체적으로 자금을 조달하고, 외상(매입채무)을 늘리면서 현금 유출을 최소화하고 있지만 조 단위에 달하는 차입금을 갚기에는 역부족이다. 한국전력은 2년6개월째 '차환의 굴레' 속에 갇혀 있는 셈이다.

다시 차입하는 과정에서 금리 상승에 따른 이자비용 부담 심화가 예상되는 점은 우려스럽다. 올해 기준금리는 3.5%로 동결됐지만 시장금리(국고채 3년물 금리)는 1월 평균 3.46%에서 8월 평균 3.73%로 상승했다. 이를 피하고자 만기를 짧게 하면 높은 단기 유동성 압박에서 벗어나지 못한다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >