하나의 기업집단에 '회장이 둘', 팜젠사이언스와 엑세스바이오는 지배 및 종속적인 관계이지만 각각의 독립경영을 지지한다. 모기업인 팜젠사이언스가 계열사 대표이사의 역량과 입지를 지켜주는 차원으로 같은 '회장' 직급으로 대우한다.

그만큼 각각의 경영체제를 인정하고 간섭하지 않는 분위기였던 양사가 최근 갑작스레 임원을 공유하는 등 역량을 섞는 작업을 하고 있다. 각자 보유하고 있는 경쟁력이 다른만큼 이를 일원화 하면서 시너지를 내보겠다는 판단이다.

◇팜젠사이언스 CEO 직속 미래전략본부 신설, 엑세스바이오 임원 겸직

팜젠사이언스는 7월 1일부로 경영전반을 총괄하는 최고경영자(CEO)인 박희덕 대표이사 직속으로 미래전략본부를 신설했다. 소속 부서로는 PR과 IR이 있다. 기업의 미래를 그리는 동시에 이를 외부에 알리고 소통하는 업무를 담당하는 게 주 역할이다.

여기서 주목되는 건 미래전략본부를 총괄하는 인물이다. 엑세스바이오 최진식 전략기획본부 부사장이 맡았다. 최 부사장은 작년 8월 신사업 투자를 총괄하는 역할로 엑세스바이오에 합류했다. 최 부사장은 팜젠사이언스의 미래전략본부장과 엑세스바이오의 전략기획본부 부사장을 겸직한다.

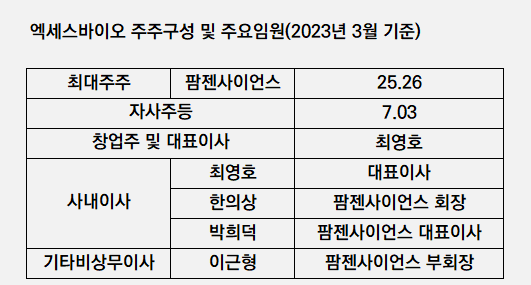

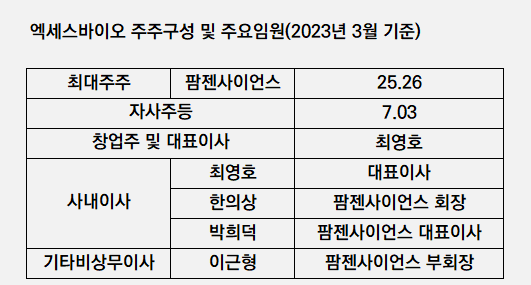

특이한 건 양사의 관계다. 팜젠사이언스는 엑세스바이오 지분 25.26%를 보유한 최대주주다. 다시 말해 팜젠사이언스가 모기업, 엑세스바이오가 자회사격이다. 다만 재무회계상으로는 엑세스바이오가 관계기업이다.

계열관계의 회사에서 임원 겸직이 큰 이슈는 아니라고 보일 지 몰라도 양사의 결합의 특수성을 감안하면 그렇지 않다. 팜젠사이언스가 2019년 8월 엑세스바이오의 최대주주가 된 스토리가 그렇다.

엑세스바이오 창업주였던 최영호 대표가 대출을 받기 위해 담보로 잡았던 지분이 갑작스레 반대매매로 나갔고 이를 매수한 팜젠사이언스가 최대주주가 됐다. 이때 확보한 지분율은 약 9%, 이후 제3자 배정 유상증자에 참여하며 지분을 현 수준까지 끌어올렸다. 최 대표는 지분 없이 전문경영인 및 핵심 연구인력으로 대표이사 자리를 유지했다.

당시 엑세스바이오의 최고재무책임자(CFO)의 단순 실수였다는 게 회사 입장이라는 점을 고려하면 창업주 입장에선 속이 쓰릴 일이다. 팜젠사이언스는 최대한 창업주 입장을 헤아리며 독립경영을 보장하는 한편 '회장' 직함까지 쓰도록 하면서 동등한 예우를 했다.

이러한 경영구도 및 스토리를 감안하면 엑세스바이오의 임원을 팜젠사이언스의 주요보직을 맡게 했다는 점은 꽤 이례적이다. 그만큼 양사가 돈독하고 친밀한 관계 속에서 독립경영 체제를 유지하는 건 물론 시너지 창출을 함께 고민하고 있다는 점을 드러내고 있다.

◇양사 모두 미래전략 고민, 서로 경쟁력을 활용해 성장동력 그리는 차원

미래전략본부 소속으로 있는 IR팀 역시 엑세스바이오 소속 임원이다. 이승민 실장이는 인물로 최근 영입된 인물이다. 최 부사장과 마찬가지로 양사 겸직이다.

팜젠사이언스는 왜 하필 IR과 PR 그리고 미래전략이라는 일을 엑세스바이오 임원에게 맡겼을까. 이는 양사의 성장동력을 따로 떼어내 보지 않겠다는 의도로 해석된다.

사실 팜젠사이언스가 엑세스바이오를 인수한 당시 코로나19 팬데믹이 갑작스레 터지며 경영에 개입할 새도 없었다. 안정적인 독립경영을 지지해주는 게 전략적으로 더 나은 판단이기도 했다. 밀려드는 진단키트 주문량을 맞추는 데만도 전사역량이 필요했다. 1조원에 달하는 매출을 벌어들인 원동력이기도 했다.

하지만 코로나19 엔데믹으로 향하며 양사는 미래전략을 고민하기 시작했고 이를 외부와의 적절한 소통으로 비전을 밝힐 필요가 있다고 봤다. 최근 제약바이오업계에 소액주주들이 주주환원 정책 및 소통을 강조하고 나선 것과도 맥이 맞닿는다.

팜젠사이언스는 제네릭 중심의 제약사이지만 신약개발 및 헬스케어 등을 미래전략으로 추진하고 있다. 엑세스바이오는 5000억원에 달하는 풍부한 현금성 자산으로 신약개발 바이오텍부터 진단 관련 업체까지 다양한 투자건을 검토 중이다. 양사가 보유한 역량을 최대한 활용해 성장전략을 그리겠다는 복안이다.

팜젠사이언스 관계자는 "계열사인 엑세스바이오의 임원을 당사의 핵심 임원으로 업무를 겸직토록 했다"며 "양사가 각자의 독립경영을 하고는 있지만 시너지를 낼 부분 그리고 성장동력을 그려나가는 일은 함께 고민하는 게 바람직하다는 '동반자' 역량을 강화하는 차원이다"고 말했다.

그만큼 각각의 경영체제를 인정하고 간섭하지 않는 분위기였던 양사가 최근 갑작스레 임원을 공유하는 등 역량을 섞는 작업을 하고 있다. 각자 보유하고 있는 경쟁력이 다른만큼 이를 일원화 하면서 시너지를 내보겠다는 판단이다.

◇팜젠사이언스 CEO 직속 미래전략본부 신설, 엑세스바이오 임원 겸직

팜젠사이언스는 7월 1일부로 경영전반을 총괄하는 최고경영자(CEO)인 박희덕 대표이사 직속으로 미래전략본부를 신설했다. 소속 부서로는 PR과 IR이 있다. 기업의 미래를 그리는 동시에 이를 외부에 알리고 소통하는 업무를 담당하는 게 주 역할이다.

여기서 주목되는 건 미래전략본부를 총괄하는 인물이다. 엑세스바이오 최진식 전략기획본부 부사장이 맡았다. 최 부사장은 작년 8월 신사업 투자를 총괄하는 역할로 엑세스바이오에 합류했다. 최 부사장은 팜젠사이언스의 미래전략본부장과 엑세스바이오의 전략기획본부 부사장을 겸직한다.

특이한 건 양사의 관계다. 팜젠사이언스는 엑세스바이오 지분 25.26%를 보유한 최대주주다. 다시 말해 팜젠사이언스가 모기업, 엑세스바이오가 자회사격이다. 다만 재무회계상으로는 엑세스바이오가 관계기업이다.

계열관계의 회사에서 임원 겸직이 큰 이슈는 아니라고 보일 지 몰라도 양사의 결합의 특수성을 감안하면 그렇지 않다. 팜젠사이언스가 2019년 8월 엑세스바이오의 최대주주가 된 스토리가 그렇다.

엑세스바이오 창업주였던 최영호 대표가 대출을 받기 위해 담보로 잡았던 지분이 갑작스레 반대매매로 나갔고 이를 매수한 팜젠사이언스가 최대주주가 됐다. 이때 확보한 지분율은 약 9%, 이후 제3자 배정 유상증자에 참여하며 지분을 현 수준까지 끌어올렸다. 최 대표는 지분 없이 전문경영인 및 핵심 연구인력으로 대표이사 자리를 유지했다.

당시 엑세스바이오의 최고재무책임자(CFO)의 단순 실수였다는 게 회사 입장이라는 점을 고려하면 창업주 입장에선 속이 쓰릴 일이다. 팜젠사이언스는 최대한 창업주 입장을 헤아리며 독립경영을 보장하는 한편 '회장' 직함까지 쓰도록 하면서 동등한 예우를 했다.

이러한 경영구도 및 스토리를 감안하면 엑세스바이오의 임원을 팜젠사이언스의 주요보직을 맡게 했다는 점은 꽤 이례적이다. 그만큼 양사가 돈독하고 친밀한 관계 속에서 독립경영 체제를 유지하는 건 물론 시너지 창출을 함께 고민하고 있다는 점을 드러내고 있다.

◇양사 모두 미래전략 고민, 서로 경쟁력을 활용해 성장동력 그리는 차원

미래전략본부 소속으로 있는 IR팀 역시 엑세스바이오 소속 임원이다. 이승민 실장이는 인물로 최근 영입된 인물이다. 최 부사장과 마찬가지로 양사 겸직이다.

팜젠사이언스는 왜 하필 IR과 PR 그리고 미래전략이라는 일을 엑세스바이오 임원에게 맡겼을까. 이는 양사의 성장동력을 따로 떼어내 보지 않겠다는 의도로 해석된다.

사실 팜젠사이언스가 엑세스바이오를 인수한 당시 코로나19 팬데믹이 갑작스레 터지며 경영에 개입할 새도 없었다. 안정적인 독립경영을 지지해주는 게 전략적으로 더 나은 판단이기도 했다. 밀려드는 진단키트 주문량을 맞추는 데만도 전사역량이 필요했다. 1조원에 달하는 매출을 벌어들인 원동력이기도 했다.

하지만 코로나19 엔데믹으로 향하며 양사는 미래전략을 고민하기 시작했고 이를 외부와의 적절한 소통으로 비전을 밝힐 필요가 있다고 봤다. 최근 제약바이오업계에 소액주주들이 주주환원 정책 및 소통을 강조하고 나선 것과도 맥이 맞닿는다.

팜젠사이언스는 제네릭 중심의 제약사이지만 신약개발 및 헬스케어 등을 미래전략으로 추진하고 있다. 엑세스바이오는 5000억원에 달하는 풍부한 현금성 자산으로 신약개발 바이오텍부터 진단 관련 업체까지 다양한 투자건을 검토 중이다. 양사가 보유한 역량을 최대한 활용해 성장전략을 그리겠다는 복안이다.

팜젠사이언스 관계자는 "계열사인 엑세스바이오의 임원을 당사의 핵심 임원으로 업무를 겸직토록 했다"며 "양사가 각자의 독립경영을 하고는 있지만 시너지를 낼 부분 그리고 성장동력을 그려나가는 일은 함께 고민하는 게 바람직하다는 '동반자' 역량을 강화하는 차원이다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >