CDMO·바이오시밀러 한계 돌파 '답은 혁신신약'

②하이리스크 감내할 재무체력 확충이 선결 과제

편집자주

'피어 프레셔(Peer Pressure)’란 사회적 동물이라면 벗어날 수 없는 무형의 압력이다. 무리마다 존재하는 암묵적 룰이 행위와 가치판단을 지배한다. 기업의 세계는 어떨까. 동일 업종 기업들은 보다 실리적 이유에서 비슷한 행동양식을 공유한다. 사업 양태가 대동소이하니 같은 매크로 이슈에 영향을 받고 고객 풀 역시 겹친다. 그러나 악마는 디테일에 있다. 태생부터 지배구조, 투자와 재무전략까지. 기업의 경쟁력을 가르는 차이를 THE CFO가 들여다본다.

삼성바이오로직스나 셀트리온도 공식적으로 혁신신약과 관련한 '결과물'을 내놓은 적이 없다. 그러나 두 기업이 보이는 모든 지표와 방향성 시장 상황을 종합하면 두 기업이 머지않아 이 시장에 뛰어들 것이고 지금 준비를 갖추는 중으로 해석된다.

그리고 아직까지 양사가 혁신신약을 공식화하지 못했음에도 불구하고 언젠가 반드시 이 시장에서 승부를 볼 명확한 이유도 있다. 이들의 주력 사업인 의약품위탁생산(CMO)과 바이오시밀러가 부가가치 측면에서 '한계'가 있단 점에서 실마리를 찾을 수 있다.

◇경쟁사 가이던스 조정 속 급성장에도 "CDMO는 영원하지 않다"

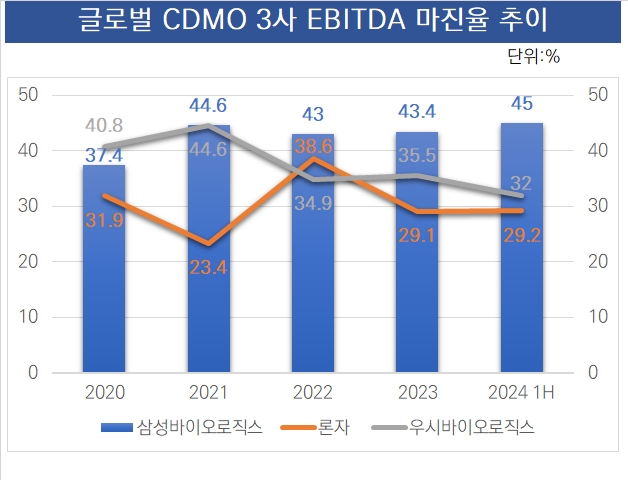

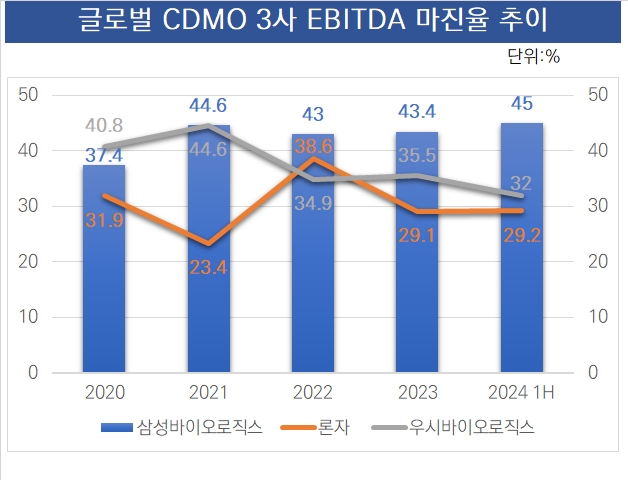

삼성바이오로직스는 CDMO 분야 도전 10여년만에 반기 2조원의 매출을 내며 글로벌 수위권에 올라섰다. 긴 업력을 토대로 올해 반기 약 5조원의 매출을 낸 론자와 여전히 볼륨 차이는 있다. 그러나 수익성 부문 즉 누가 더 '알짜'인지를 놓고 겨루면 삼성그룹이 지향하는 '1등 DNA'를 CDMO 영역에서도 시현했단 걸 확인할 수 있다.

CDMO 주요 3사 가운데 2024년 상반기 40%가 넘는 상각전영업이익(EBITDA) 마진율을 기록한 곳은 삼성바이오로직스뿐이다. 기존 업계 1위인 론자(Lonza)와 신흥강자 우시바이오로직스(Wuxi Biologics)는 이 시기 글로벌 경기 침체를 이유로 가이던스를 내렸다. 삼성바이오로직스는 이 기간 공격적이며 쉼없는 증설로 최고의 성과를 냈다.

삼성바이오로직스는 앞으로도 증설을 통해 꾸준히 규모의 경제를 추구한다. 삼성바이오로직스는 올해 2분기 말 기준 60만리터인 생산역량(캐파)을 2032년엔 2배가 넘는 132만4000리터까지 끌어올릴 계획이다.

그러나 무한 증설이 영원한 성장을 담보하진 않는다. 삼성바이오로직스의 자본적지출(CAPEX)은 올해 상반기에만 6000억원이 소요됐고 공장 확충 의지를 추가로 밝힌 2022년 이후 매년 1조원을 넘었다.

물론 삼성바이오로직스는 한해에 조단위 영업이익을 낸다. 그러나 대규모 CAPEX엔 상각 이슈가 뒤따르고 장기간 영업이익 증가세를 누른다. 약 8년 안에 캐파를 지금의 2배 이상으로 늘리는 작업에도 마찬가지 부담이 따른다. 지금은 고성장 기조를 보이지만 투입 비용 대비 효율을 고려할 시기가 반드시 찾아온단 의미다.

삼성바이오로직스 C레벨도 이런 흐름을 인지하고 있다. 삼성바이오로직스의 수장인 존림 대표는 "위탁개발생산(CDMO), 바이오시밀러 사업엔 성장에 한계가 있다"며 "매출 20조~30조원 회사가 되려면 언젠가는 신약을 해야 한다"는 입장을 공식 석상에서 종종 내놓았다.

물론 삼성바이오로직스는 그룹이 직접 들여다보는 신수종 사업 전초기지다. 아직 확실한 트리거가 없는만큼 신약을 해야 한다는 계열사 수장의 의견을 공식입장으로 볼 순 없다. 그러나 연간 수조원의 CAPEX를 감내할 수 있는 체급을 갖췄고 '인프라'까지 있다면 같은 비용을 혁신신약개발에 투입할 때 훨씬 큰 효율을 기대할 수 있다.

업계 관계자는 "혁신신약은 장부상 가치가 0원이던 신약 파이프라인이 계약총액이 조단위를 넘고 단번에 수천억원의 선급금을 확보하는 빅딜의 소재로 바뀌는 영역"이라며 "통상 혁신신약 하나를 내기까지의 R&D 비용이 조단위를 넘진 않기 때문에 삼성바이오로직스가 이제는 감내할 체력을 충분히 갖춘 것으로 본다"고 말했다.

◇셀트리온이 혁신신약을 보는 이유 '시밀러 경쟁 심화 그리고 '체급 상승'

삼성바이오로직스와 달리 셀트리온의 경우 혁신신약 개발에 꽤 전향적인 입장을 보인다. 일례로 창업주 서정진 회장이 통합법인 출범을 즈음해 "2027년까지 다양한 모달리티의 신약 후보물질 10개 이상을 본임상으로 끌어올린다"는 목표를 밝힌 바 있다.

그러나 신약개발의 속도감 측면을 보면 셀트리온이나 삼성바이오로직스와 아직은 별반 다르지 않다. 서 회장 특유의 쾌도난마와 진취적인 행보가 혁신신약 개발 측면에선 잘 보이지 않는다.

당장 3년 내 10개의 후보물질을 만들어내려면 지금쯤엔 수면 아래에 있는 작업이 부상해야 하는데 아직 구체적인 무언가가 나오지 않았다. 물론 개발에 십수년이 필요한 혁신신약의 특성과 다루는 물질의 특성, 타깃시장을 보면 비용이나 시간적으로 속도를 내기 쉽지 않은 점도 이해해야 한다.

그럼에도 셀트리온 역시 신약개발로 재빠르게 움직여야 하는 분명한 이유가 있다. 수 년 안에 혁신신약 개발 주자로 거듭나지 못하면 쏟아지는 바이오시밀러 경쟁자와 제살깎기 경쟁을 벌여야 하기 때문이다.

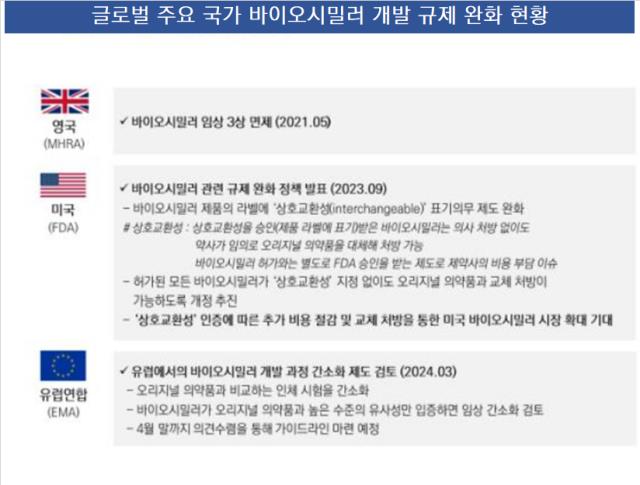

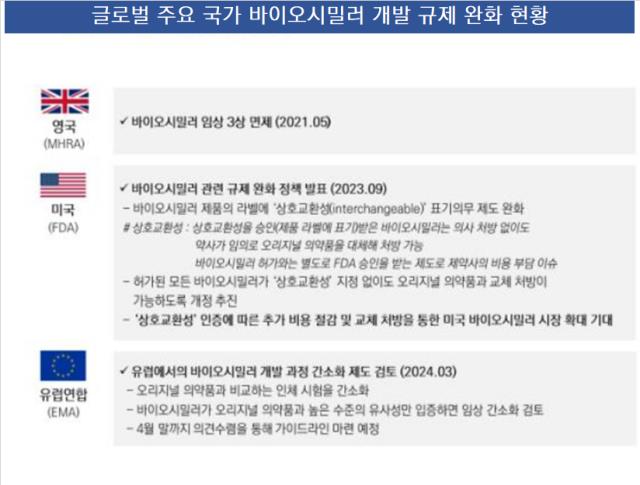

먼저 바이오시밀러 시장 경쟁자 증가세가 예사롭지 않다. 2023년 하반기 영국을 시작으로 글로벌 주요 국가가 비슷한 바이오시밀러 개발 규제 완화 제도를 내놓았다. 일부 기업이 주도해 온 바이오시밀러 시장에 신생 바이오텍은 물론 글로벌 빅파마까지 참전을 선언했다. 셀트리온을 포함해 몇몇 기업이 시장을 독점하던 구도에 변화가 시작됐다.

반대로 오리지널 바이오의약품 개발사들은 특허 장벽을 날이 갈수록 높이고 있다. 주요 특허가 끝나기 전에 세부 용도 특허를 추가하거나 요법, 제형, 특정 처방군 등을 두고 또 다른 특허를 내놓는다. 시장 초기 블록버스터급 바이오시밀러 의약품을 둘러싼 특허 소송이 제품 당 10여개 수준이었다면 지금은 약 3배 수준으로 늘어났다.

용퇴를 선언했던 서 회장이 갑자기 돌아와 셀트리온의 통합과 볼륨업을 마무리한 것도 일련의 변화와 관련이 있다. 마침 올해 출범한 통합 셀트리온을 통해 그룹은 역사상 처음으로 EBITDA 1조원 고지에 도달할 것으로 전망한다.

통상 한해에 1조원 이상의 현금창출력을 보유할 경우 '모 아니면 도'에 가까운 혁신신약 개발 부담을 어느 정도 내려놓을 수 있다는 게 업계 중론이다. 삼성바이오로직스나 셀트리온 모두 이제는 자력으로 혁신신약 개발을 끌고갈 체급을 갖췄다.

그리고 아직까지 양사가 혁신신약을 공식화하지 못했음에도 불구하고 언젠가 반드시 이 시장에서 승부를 볼 명확한 이유도 있다. 이들의 주력 사업인 의약품위탁생산(CMO)과 바이오시밀러가 부가가치 측면에서 '한계'가 있단 점에서 실마리를 찾을 수 있다.

◇경쟁사 가이던스 조정 속 급성장에도 "CDMO는 영원하지 않다"

삼성바이오로직스는 CDMO 분야 도전 10여년만에 반기 2조원의 매출을 내며 글로벌 수위권에 올라섰다. 긴 업력을 토대로 올해 반기 약 5조원의 매출을 낸 론자와 여전히 볼륨 차이는 있다. 그러나 수익성 부문 즉 누가 더 '알짜'인지를 놓고 겨루면 삼성그룹이 지향하는 '1등 DNA'를 CDMO 영역에서도 시현했단 걸 확인할 수 있다.

CDMO 주요 3사 가운데 2024년 상반기 40%가 넘는 상각전영업이익(EBITDA) 마진율을 기록한 곳은 삼성바이오로직스뿐이다. 기존 업계 1위인 론자(Lonza)와 신흥강자 우시바이오로직스(Wuxi Biologics)는 이 시기 글로벌 경기 침체를 이유로 가이던스를 내렸다. 삼성바이오로직스는 이 기간 공격적이며 쉼없는 증설로 최고의 성과를 냈다.

삼성바이오로직스는 앞으로도 증설을 통해 꾸준히 규모의 경제를 추구한다. 삼성바이오로직스는 올해 2분기 말 기준 60만리터인 생산역량(캐파)을 2032년엔 2배가 넘는 132만4000리터까지 끌어올릴 계획이다.

그러나 무한 증설이 영원한 성장을 담보하진 않는다. 삼성바이오로직스의 자본적지출(CAPEX)은 올해 상반기에만 6000억원이 소요됐고 공장 확충 의지를 추가로 밝힌 2022년 이후 매년 1조원을 넘었다.

물론 삼성바이오로직스는 한해에 조단위 영업이익을 낸다. 그러나 대규모 CAPEX엔 상각 이슈가 뒤따르고 장기간 영업이익 증가세를 누른다. 약 8년 안에 캐파를 지금의 2배 이상으로 늘리는 작업에도 마찬가지 부담이 따른다. 지금은 고성장 기조를 보이지만 투입 비용 대비 효율을 고려할 시기가 반드시 찾아온단 의미다.

삼성바이오로직스 C레벨도 이런 흐름을 인지하고 있다. 삼성바이오로직스의 수장인 존림 대표는 "위탁개발생산(CDMO), 바이오시밀러 사업엔 성장에 한계가 있다"며 "매출 20조~30조원 회사가 되려면 언젠가는 신약을 해야 한다"는 입장을 공식 석상에서 종종 내놓았다.

물론 삼성바이오로직스는 그룹이 직접 들여다보는 신수종 사업 전초기지다. 아직 확실한 트리거가 없는만큼 신약을 해야 한다는 계열사 수장의 의견을 공식입장으로 볼 순 없다. 그러나 연간 수조원의 CAPEX를 감내할 수 있는 체급을 갖췄고 '인프라'까지 있다면 같은 비용을 혁신신약개발에 투입할 때 훨씬 큰 효율을 기대할 수 있다.

업계 관계자는 "혁신신약은 장부상 가치가 0원이던 신약 파이프라인이 계약총액이 조단위를 넘고 단번에 수천억원의 선급금을 확보하는 빅딜의 소재로 바뀌는 영역"이라며 "통상 혁신신약 하나를 내기까지의 R&D 비용이 조단위를 넘진 않기 때문에 삼성바이오로직스가 이제는 감내할 체력을 충분히 갖춘 것으로 본다"고 말했다.

◇셀트리온이 혁신신약을 보는 이유 '시밀러 경쟁 심화 그리고 '체급 상승'

삼성바이오로직스와 달리 셀트리온의 경우 혁신신약 개발에 꽤 전향적인 입장을 보인다. 일례로 창업주 서정진 회장이 통합법인 출범을 즈음해 "2027년까지 다양한 모달리티의 신약 후보물질 10개 이상을 본임상으로 끌어올린다"는 목표를 밝힌 바 있다.

그러나 신약개발의 속도감 측면을 보면 셀트리온이나 삼성바이오로직스와 아직은 별반 다르지 않다. 서 회장 특유의 쾌도난마와 진취적인 행보가 혁신신약 개발 측면에선 잘 보이지 않는다.

당장 3년 내 10개의 후보물질을 만들어내려면 지금쯤엔 수면 아래에 있는 작업이 부상해야 하는데 아직 구체적인 무언가가 나오지 않았다. 물론 개발에 십수년이 필요한 혁신신약의 특성과 다루는 물질의 특성, 타깃시장을 보면 비용이나 시간적으로 속도를 내기 쉽지 않은 점도 이해해야 한다.

그럼에도 셀트리온 역시 신약개발로 재빠르게 움직여야 하는 분명한 이유가 있다. 수 년 안에 혁신신약 개발 주자로 거듭나지 못하면 쏟아지는 바이오시밀러 경쟁자와 제살깎기 경쟁을 벌여야 하기 때문이다.

먼저 바이오시밀러 시장 경쟁자 증가세가 예사롭지 않다. 2023년 하반기 영국을 시작으로 글로벌 주요 국가가 비슷한 바이오시밀러 개발 규제 완화 제도를 내놓았다. 일부 기업이 주도해 온 바이오시밀러 시장에 신생 바이오텍은 물론 글로벌 빅파마까지 참전을 선언했다. 셀트리온을 포함해 몇몇 기업이 시장을 독점하던 구도에 변화가 시작됐다.

반대로 오리지널 바이오의약품 개발사들은 특허 장벽을 날이 갈수록 높이고 있다. 주요 특허가 끝나기 전에 세부 용도 특허를 추가하거나 요법, 제형, 특정 처방군 등을 두고 또 다른 특허를 내놓는다. 시장 초기 블록버스터급 바이오시밀러 의약품을 둘러싼 특허 소송이 제품 당 10여개 수준이었다면 지금은 약 3배 수준으로 늘어났다.

용퇴를 선언했던 서 회장이 갑자기 돌아와 셀트리온의 통합과 볼륨업을 마무리한 것도 일련의 변화와 관련이 있다. 마침 올해 출범한 통합 셀트리온을 통해 그룹은 역사상 처음으로 EBITDA 1조원 고지에 도달할 것으로 전망한다.

통상 한해에 1조원 이상의 현금창출력을 보유할 경우 '모 아니면 도'에 가까운 혁신신약 개발 부담을 어느 정도 내려놓을 수 있다는 게 업계 중론이다. 삼성바이오로직스나 셀트리온 모두 이제는 자력으로 혁신신약 개발을 끌고갈 체급을 갖췄다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >