K-뷰티 양대산맥, 다른 출발점 같은 종착지

①[출범과 성장]'모태 vs 신사업' 화장품으로 최전성기 구가, 이제는 해외로

편집자주

'피어 프레셔(Peer Pressure)’란 사회적 동물이라면 벗어날 수 없는 무형의 압력이다. 무리마다 존재하는 암묵적 룰이 행위와 가치판단을 지배한다. 기업의 세계는 어떨까. 동일 업종 기업들은 보다 실리적 이유에서 비슷한 행동양식을 공유한다. 사업 양태가 대동소이하니 같은 매크로 이슈에 영향을 받고 고객 풀 역시 겹친다. 그러나 악마는 디테일에 있다. 태생부터 지배구조, 투자와 재무전략까지. 기업의 경쟁력을 가르는 차이를 THE CFO가 들여다본다.

한국 화장품 시장의 양대산맥으로 불리는 아모레퍼시픽그룹과 LG생활건강은 출발점은 달랐어도 각각 한방 화장품 브랜드 '설화수'와 '후' 브랜드로 K-뷰티 최전성기를 누렸다는 공통점을 갖는다. 다만 같은 종착지에 있더라도 이를 이뤄내기까지의 과정은 상이했다.

아모레퍼시픽그룹은 투자 전략보다도 자체 브랜드 경쟁력을 강화하는데 주력했다. 과거 의약품·금융·전자제품·금속 분야로 사업다각화했지만 위기를 맞으며 1990년대에 이종(異種)산업을 정리하고 본업인 화장품에 주력하는 사업구조가 됐다.

반면 LG생활건강은 '럭키치약'에서부터 시작했다. 이를 기반으로 샴푸·비누 등 생활용품을 중점에 두고 생산 품목을 늘려나갔다. 그러다 인수합병(M&A)으로 생활용품·화장품·음료 '삼각편대'를 이뤄내며 실적을 개선시켜나갔다.

◇미(美)의 산업화를 이끈 아모레의 '태동'

아모레퍼시픽그룹의 역사는 1932에서부터 시작했다. 창업주 서성환 선대회장의 모친인 윤독정 여사는 여성들이 머리카락 손질에 사용하는 동백기름을 가내 수공업으로 만들어 판매했다. 이를 기점으로 1937년 창성상점을 세우고 미안수(스킨로션), 구리무(크림) 등을 판매했다.

1945년에는 서 선대회장이 태평양화학공업사를 창립하고 화장품의 산업화를 주도했다. 1951년 부산에서 국내 최초 순식물성 화장품인 ‘ABC포마드’를 제조했고 1960년대 중반에 들어서는 프랑스 화장품업체인 코티와 기술 제휴를 맺고 공장을 신축했다.

1964년 방문판매라는 새로운 판매경로를 구축하면서 전성기를 누렸다. ‘아모레 아줌마’라고 불리던 방문판매 사원이 홍보를 하며 제품을 판매했고 이는 아모레퍼시픽그룹이 성장할 수 있는 기반을 마련했다. 1970년대 연평균 30~60%의 매출 성장을 기록했다

그러나 1986년 화장품 수입이 전면 자유화되면서 위기를 맞았다. 1982년 태평양증권 인수, 1983년 태평양제약 설립 등 전폭적으로 확대한 사업영역을 정리할 수밖에 없었다. 1990년대에 야구단, 태평양패션, 한국태양잉크, 동방상호금고 등을 매각하거나 청산했다.

1997년에 서 선대회장은 그룹 창립 52주년을 맞아 오너 2세로 승계를 명확하게 했다. 장남인 서영배 태평양개발 회장에게는 보험, 금고와 종합산업, 금속 등 기술 소재분야, 차남인 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장에게는 주력사업인 화장품 경영을 책임지도록 했다.

◇경쟁사의 등장 럭셔리 화장품 브랜드 '후'

아모레퍼시픽그룹의 성장 역사 속에 경쟁사가 없었던 것은 고성장을 이뤄내면서 업계를 선도하는 역할을 해왔다. 이 가운데 2003년 궁중럭셔리 브랜드 ‘후’를 론칭하면서 LG생활건강이 화장품 사업에 본격적인 드라이브를 걸었다. 아모레퍼시픽그룹의 ‘설화수’의 경쟁 브랜드였다.

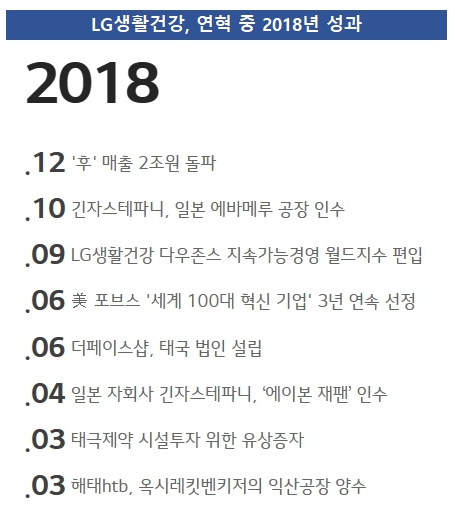

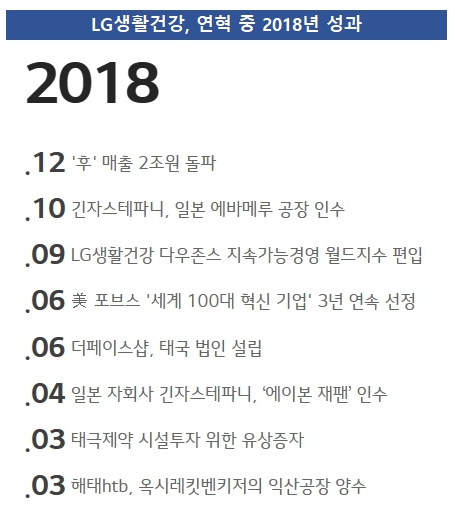

사실상 LG생활건강이 변화하기 시작한 건 차석용 전 부회장이 2005년 대표로 취임하면서부터다. 그는 공격적인 M&A를 추진하면서 사업 포트폴리오를 다각화했다. 기존 생활용품과 화장품에 집중돼 있는 구조에 신사업을 탑재해나갔던 시기다.

구체적으로 2007년 코카콜라를 인수하면서 음료사업을 시작했고 화장품 브랜드 ‘숨’을 론칭하면서 수익성을 개선시켰다. 2010년 더페이스샵, 2011년 해태음료 등을 인수한 것도 차 전 부회장이 대표를 지낸 시기에 이뤄졌다.

구체적으로 2007년 코카콜라를 인수하면서 음료사업을 시작했고 화장품 브랜드 ‘숨’을 론칭하면서 수익성을 개선시켰다. 2010년 더페이스샵, 2011년 해태음료 등을 인수한 것도 차 전 부회장이 대표를 지낸 시기에 이뤄졌다.

생활용품을 중심의 사업이 화장품에서 음료로 뻗어나갔고 각 사업부문이 서로 실적을 보완해주는 역할을 했다. 그중에서도 코로나19 이전까지 방한 중국인 관광객이 증가한 때에 화장품 매출 비중이 급격히 높아졌고 이는 LG생활건강의 주요 수익원으로 자리했다.

이러한 추세에는 아모레퍼시픽그룹에서도 동일하게 나타났다. 아모레퍼시픽그룹의 ‘설화수’와 LG생활건강의 ‘후’가 K-뷰티의 대표 한방 화장품으로 이미지를 각인시키며 최전성기를 구가했다. 다만 화장품·면세점 의존도 심화는 코로나19에 따른 타격이 컸던 요인으로 작용했다.

이를 극복하기 위해 아모레퍼시픽그룹과 LG생활건강은 최근에도 동일하게 북미 등 해외시장 공략에 힘을 쏟고 있는 중이다. 특히 아모레퍼시픽그룹이 전례 없는 미국 현지 브랜드 '타타 하퍼'를 인수하기도 했다.

아모레퍼시픽그룹은 투자 전략보다도 자체 브랜드 경쟁력을 강화하는데 주력했다. 과거 의약품·금융·전자제품·금속 분야로 사업다각화했지만 위기를 맞으며 1990년대에 이종(異種)산업을 정리하고 본업인 화장품에 주력하는 사업구조가 됐다.

반면 LG생활건강은 '럭키치약'에서부터 시작했다. 이를 기반으로 샴푸·비누 등 생활용품을 중점에 두고 생산 품목을 늘려나갔다. 그러다 인수합병(M&A)으로 생활용품·화장품·음료 '삼각편대'를 이뤄내며 실적을 개선시켜나갔다.

◇미(美)의 산업화를 이끈 아모레의 '태동'

아모레퍼시픽그룹의 역사는 1932에서부터 시작했다. 창업주 서성환 선대회장의 모친인 윤독정 여사는 여성들이 머리카락 손질에 사용하는 동백기름을 가내 수공업으로 만들어 판매했다. 이를 기점으로 1937년 창성상점을 세우고 미안수(스킨로션), 구리무(크림) 등을 판매했다.

1945년에는 서 선대회장이 태평양화학공업사를 창립하고 화장품의 산업화를 주도했다. 1951년 부산에서 국내 최초 순식물성 화장품인 ‘ABC포마드’를 제조했고 1960년대 중반에 들어서는 프랑스 화장품업체인 코티와 기술 제휴를 맺고 공장을 신축했다.

1964년 방문판매라는 새로운 판매경로를 구축하면서 전성기를 누렸다. ‘아모레 아줌마’라고 불리던 방문판매 사원이 홍보를 하며 제품을 판매했고 이는 아모레퍼시픽그룹이 성장할 수 있는 기반을 마련했다. 1970년대 연평균 30~60%의 매출 성장을 기록했다

그러나 1986년 화장품 수입이 전면 자유화되면서 위기를 맞았다. 1982년 태평양증권 인수, 1983년 태평양제약 설립 등 전폭적으로 확대한 사업영역을 정리할 수밖에 없었다. 1990년대에 야구단, 태평양패션, 한국태양잉크, 동방상호금고 등을 매각하거나 청산했다.

1997년에 서 선대회장은 그룹 창립 52주년을 맞아 오너 2세로 승계를 명확하게 했다. 장남인 서영배 태평양개발 회장에게는 보험, 금고와 종합산업, 금속 등 기술 소재분야, 차남인 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장에게는 주력사업인 화장품 경영을 책임지도록 했다.

◇경쟁사의 등장 럭셔리 화장품 브랜드 '후'

아모레퍼시픽그룹의 성장 역사 속에 경쟁사가 없었던 것은 고성장을 이뤄내면서 업계를 선도하는 역할을 해왔다. 이 가운데 2003년 궁중럭셔리 브랜드 ‘후’를 론칭하면서 LG생활건강이 화장품 사업에 본격적인 드라이브를 걸었다. 아모레퍼시픽그룹의 ‘설화수’의 경쟁 브랜드였다.

사실상 LG생활건강이 변화하기 시작한 건 차석용 전 부회장이 2005년 대표로 취임하면서부터다. 그는 공격적인 M&A를 추진하면서 사업 포트폴리오를 다각화했다. 기존 생활용품과 화장품에 집중돼 있는 구조에 신사업을 탑재해나갔던 시기다.

구체적으로 2007년 코카콜라를 인수하면서 음료사업을 시작했고 화장품 브랜드 ‘숨’을 론칭하면서 수익성을 개선시켰다. 2010년 더페이스샵, 2011년 해태음료 등을 인수한 것도 차 전 부회장이 대표를 지낸 시기에 이뤄졌다.

구체적으로 2007년 코카콜라를 인수하면서 음료사업을 시작했고 화장품 브랜드 ‘숨’을 론칭하면서 수익성을 개선시켰다. 2010년 더페이스샵, 2011년 해태음료 등을 인수한 것도 차 전 부회장이 대표를 지낸 시기에 이뤄졌다.생활용품을 중심의 사업이 화장품에서 음료로 뻗어나갔고 각 사업부문이 서로 실적을 보완해주는 역할을 했다. 그중에서도 코로나19 이전까지 방한 중국인 관광객이 증가한 때에 화장품 매출 비중이 급격히 높아졌고 이는 LG생활건강의 주요 수익원으로 자리했다.

이러한 추세에는 아모레퍼시픽그룹에서도 동일하게 나타났다. 아모레퍼시픽그룹의 ‘설화수’와 LG생활건강의 ‘후’가 K-뷰티의 대표 한방 화장품으로 이미지를 각인시키며 최전성기를 구가했다. 다만 화장품·면세점 의존도 심화는 코로나19에 따른 타격이 컸던 요인으로 작용했다.

이를 극복하기 위해 아모레퍼시픽그룹과 LG생활건강은 최근에도 동일하게 북미 등 해외시장 공략에 힘을 쏟고 있는 중이다. 특히 아모레퍼시픽그룹이 전례 없는 미국 현지 브랜드 '타타 하퍼'를 인수하기도 했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >