캐시카우 부재에 불거진 위기설

유통에서 케미칼로 주력 산업 전환에 유동성 분배 차질…유동성 위기는 '비약' 지적

편집자주

세기의 경영인라는 잭 웰치 GE 전 회장은 기업의 생명선을 결정짓는 가장 중요한 지표 중 하나로 캐시플로를 뽑았다. 작년부터 좀처럼 불씨가 꺼지지 않는 롯데그룹 위기론도 그 근원은 유동성과 현금흐름에 있다. 더벨은 주요 계열사들의 현금흐름과 유동성을 비롯한 재무지표을 통해 롯데그룹 심박수를 짚어본다.

캐시카우(Cash cow)는 기업 자금의 원천이다. 꾸준히 들어오는 믿을만한 현금흐름이 약해지면 미래 도모는 둘째치고 현상 유지가 힘들어진다. 하지만 예기치 못한 시장의 변화는 모든 기업이 피할 수 없는 도전이다.

롯데의 고민도 여기에 있다. 유통에서 케미칼로 대전환을 감행하면서 체질 개선에 나섰다. 하지만 두 사업이 모두 캐시카우 역할을 못하고 있다. 포트폴리오 전환 과정에서 계열사간 부실이 전이되기 쉬운 구조가 만들어져 위기설까지 불러일으켰다.

시장 전문가들은 롯데그룹의 위기까지 언급하는 것은 무리수라고 보고 있다. 그룹 전체 자산과 대외 신인도를 감안하면 충분히 감내 가능하다는 것이다. 다만 포트폴리오의 전환을 서둘러 마무리하고 캐시카우를 확보해야 한다는 지적은 여전하다.

◇부진한 심장 롯데케미칼

롯데그룹은 자산규모에서 유통사업이 차지하는 비중이 30%를 넘었다. 그러다 ‘내수용’ 포트폴리오에 한계를 느낀 신동빈 회장이 화학을 공격적으로 키우기 시작한 시기가 2015년 즈음이다. 이때 삼성SDI의 케미칼사업부문, 삼성정밀화학, 삼성BP화학 등 삼성그룹 화학계열사를 3조원 들여 인수하는 빅딜을 단행했다.

롯데 정체성이 사실상 화학으로 바뀌었다는 말이 나올 정도로 롯데케미칼은 빠르게 성장한다. 그룹 자산규모를 보면 작년 말 유통과 화학이 각각 27%, 28% 수준으로 비등했다. 태생적 본령인 롯데쇼핑, 새로운 주포 롯데케미칼이 그룹의 양날개가 됐다.

문제는 그룹 살림을 짊어진 두 회사에서 유동성이 제대로 흐르지 않는다는 점에 있다. 다른 계열사들의 지원까지 역할을 해야 하는데 제 몸 건사하기 바쁜 처지다. 롯데쇼핑이 힘들 때 그룹을 지탱했던 롯데케미칼마저 부진이 길어지고 있다.

석유화학회사들은 2021년 이후 다운턴에 진입, 현금창출력이 나란히 약해지는 추세다. 특히 롯데케미칼은 LG화학이나 한화토탈에너지스처럼 배터리, 정유 등 완충재 역할을 해줄 비석유화학 비중이 낮다 보니 타격이 더 컸다.

수년 전엔 달랐다. 석유화학에 공들이던 신동빈 회장은 지주사 전환을 마치지마자 롯데지주를 통해 롯데케미칼 지분(23%) 확보에 나섰다. 롯데케미칼이 그 해부터 2021년까지 4년간 창출해낸 연결 영업현금흐름은 총 5조8249억원, 연평균 1조4600억원 규모다.

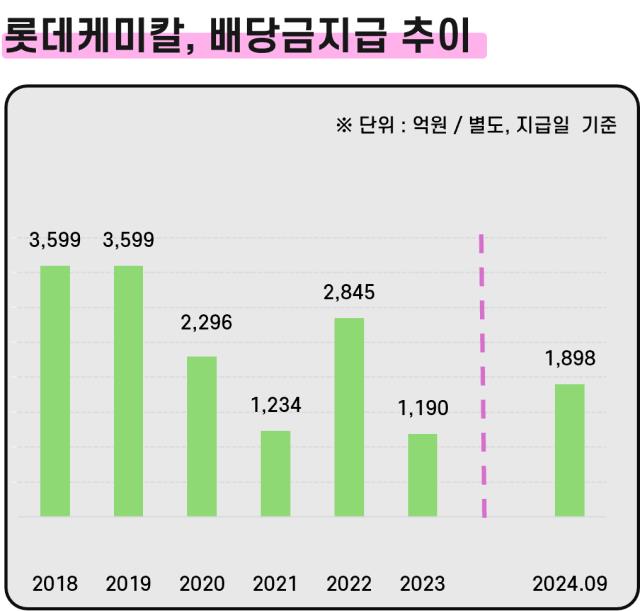

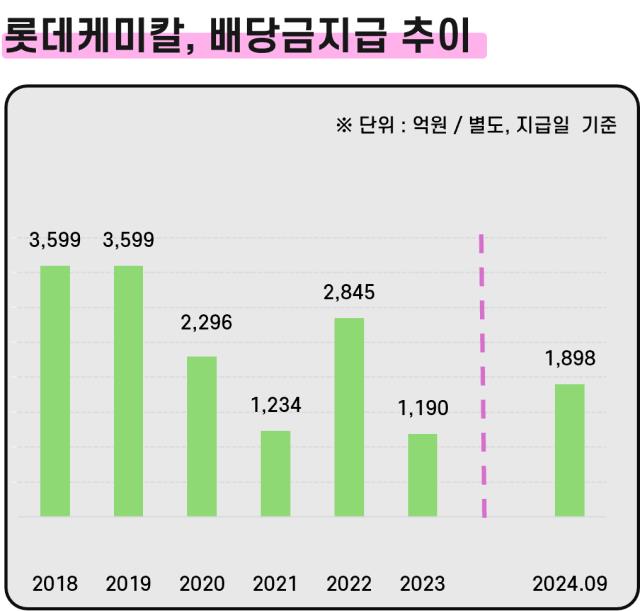

이 기간 별도 법인에서 배당으로 나간 금액 역시 합산 1조3600억원에 달한다. 매년 평균 2715억원(지급일 기준) 남짓을 배당으로 풀었고 지분율에 따라 롯데지주(23.2%~25.59%)와 롯데물산(20%)이 절반 가깝게 챙겨갔다.

롯데지주와 롯데물산은 이렇게 받아온 현금을 배당과 자금보충, 지분거래, 출자, 대여 등의 방식으로 다시 그룹사들에 밀어줬다. 롯데쇼핑뿐 아니라 롯데건설, 호텔롯데, 롯데바이오로직스를 비롯한 계열사들이 이런 형태로 돈을 받아갔다. 롯데케미칼이 그룹 전반에 유동성을 수혈하는 심장 역할을 했던 셈이다.

하지만 지난해부터 씀씀이가 인색해졌다. 조단위였던 영업현금이 2022년 마이너스(-)로 떨어지면서 유동성이 마르기 시작했기 때문이다. 지난해엔 영업현금이 플러스로 전환, 올해도 개선세를 보였지만 현금창출력이 좋아진 게 아니라 매입채무, 즉 외상을 늘린 덕분이 컸다.

롯데케미칼 혼자 쓸 자금도 부족한 수준이 됐으니 배당으로 지출하는 돈은 연 1000억원대로 줄었다. 작년과 올해 배당한 금액이 합쳐서 2666억원으로 과거 한 해 동안의 배당액만도 못하다.

◇롯데쇼핑, 앞가림 바쁘지만…위기론 '무리수'

롯데쇼핑의 경우 사드(THAAD) 사태 이후 그리 좋았다고 할만한 적이 없지만 그나마 사정이 낫다. 유통업은 캐시플로가 비교적 원활하다는 특징이 있는데, 현금거래가 많고 회수도 빠를 뿐더러 운전자본부담도 낮기 때문이다. 롯데쇼핑은 2017년부터 2022년까지 6년 내리 순손실을 낸 반면 영업활동현금흐름은 플러스를 유지했다.

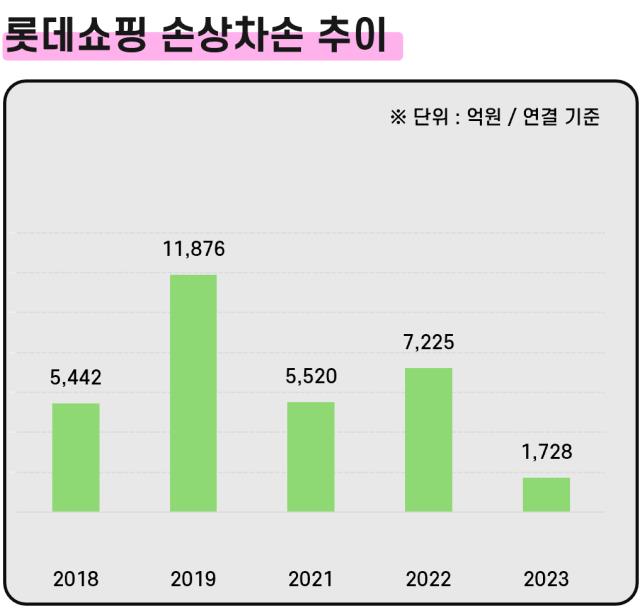

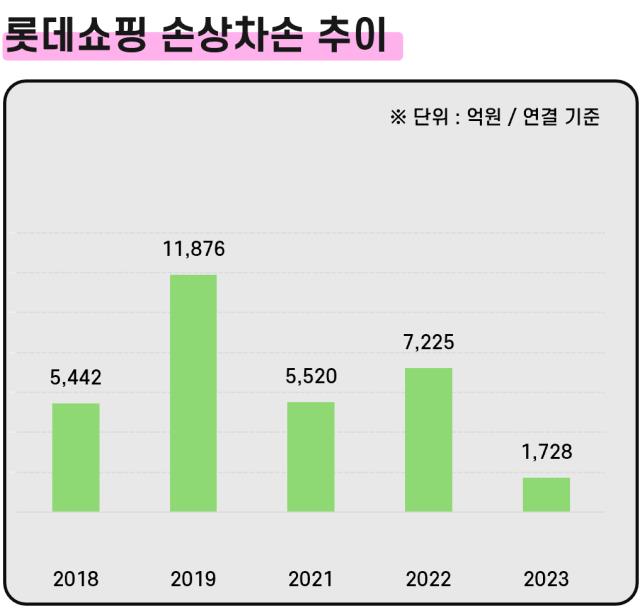

적자행진 와중에 현금흐름이 최악을 면한 이유는 롯데쇼핑 이익을 갉아먹은 주범이 대부분 손상차손이라는 데 있다. 롯데하이마트 영업권, 한샘 투자주식 등에서 매번 대규모 손상차손이 생겼다. 다행히 손상차손은 실제 현금유출로 이어지지 않기 때문에 적자를 보는 중에도 영업현금에 영향을 주진 않았다.

롯데쇼핑은 매년 800억~1000억원 안팎의 배당을 하고도 조금씩 잉여현금을 남겼다. 하지만 어디까지나 번 만큼 쓰는 정도에 그친다. 신규점포, 물류 투자 부담 등을 감안하면 다른 계열사들을 든든히 지지해줄 만한 여력을 기대하긴 어렵다.

최근 ‘유동성 위기론’이 불거지면서 롯데 측이 이례적 해명에 나선 데엔 이런 배경이 있다. 게다가 롯데그룹은 계열사들이 자금보충 약정과 지급보증 등으로 엮여 있어서 부실이 다른 회사까지 퍼지는 일을 막기 쉽지 않은 구조다.

실제로 올 3월 롯데건설이 시중은행, 증권업계와 PF유동화증권 매입펀드를 조성할 때 롯데정밀화학과 롯데물산, 호텔롯데 등이 후순위 대주로 참여했다. 후순위 대주는 남은 선순위 대출금을 갚고 남은 회수금이 있어야 상환을 받는다.

시장 관계자는 “현금을 벌어줘야 할 곳들이 제 역할을 못하고 있고 부실 전이에도 취약해 위기론까지 번진 것”이라면서도 “해체 가능성을 운운하기엔 비약이 지나치다”고 평했다. 당장 현금창출력이 떨어져 있다곤 해도 재계 6위라는 그룹 위상, 유동화할 수 있는 자산과 대외신인도를 감안하면 필요할 경우 자금을 당겨올 여력이 충분하다는 이야기다.

롯데그룹 관계자는 "롯데그룹 상장사 11곳의 부채총계는 40조원 수준이지만 차입규모는 더 적고 보유현금을 감안하면 순차입금 비율은 더 낮은 수준"이라며 "롯데케미칼은 현금 3조6000억원을 보유 중이고 롯데쇼핑도 차입금의존도를 50% 밑으로 관리하고 있다"고 설명했다.

롯데의 고민도 여기에 있다. 유통에서 케미칼로 대전환을 감행하면서 체질 개선에 나섰다. 하지만 두 사업이 모두 캐시카우 역할을 못하고 있다. 포트폴리오 전환 과정에서 계열사간 부실이 전이되기 쉬운 구조가 만들어져 위기설까지 불러일으켰다.

시장 전문가들은 롯데그룹의 위기까지 언급하는 것은 무리수라고 보고 있다. 그룹 전체 자산과 대외 신인도를 감안하면 충분히 감내 가능하다는 것이다. 다만 포트폴리오의 전환을 서둘러 마무리하고 캐시카우를 확보해야 한다는 지적은 여전하다.

◇부진한 심장 롯데케미칼

롯데그룹은 자산규모에서 유통사업이 차지하는 비중이 30%를 넘었다. 그러다 ‘내수용’ 포트폴리오에 한계를 느낀 신동빈 회장이 화학을 공격적으로 키우기 시작한 시기가 2015년 즈음이다. 이때 삼성SDI의 케미칼사업부문, 삼성정밀화학, 삼성BP화학 등 삼성그룹 화학계열사를 3조원 들여 인수하는 빅딜을 단행했다.

롯데 정체성이 사실상 화학으로 바뀌었다는 말이 나올 정도로 롯데케미칼은 빠르게 성장한다. 그룹 자산규모를 보면 작년 말 유통과 화학이 각각 27%, 28% 수준으로 비등했다. 태생적 본령인 롯데쇼핑, 새로운 주포 롯데케미칼이 그룹의 양날개가 됐다.

문제는 그룹 살림을 짊어진 두 회사에서 유동성이 제대로 흐르지 않는다는 점에 있다. 다른 계열사들의 지원까지 역할을 해야 하는데 제 몸 건사하기 바쁜 처지다. 롯데쇼핑이 힘들 때 그룹을 지탱했던 롯데케미칼마저 부진이 길어지고 있다.

석유화학회사들은 2021년 이후 다운턴에 진입, 현금창출력이 나란히 약해지는 추세다. 특히 롯데케미칼은 LG화학이나 한화토탈에너지스처럼 배터리, 정유 등 완충재 역할을 해줄 비석유화학 비중이 낮다 보니 타격이 더 컸다.

수년 전엔 달랐다. 석유화학에 공들이던 신동빈 회장은 지주사 전환을 마치지마자 롯데지주를 통해 롯데케미칼 지분(23%) 확보에 나섰다. 롯데케미칼이 그 해부터 2021년까지 4년간 창출해낸 연결 영업현금흐름은 총 5조8249억원, 연평균 1조4600억원 규모다.

이 기간 별도 법인에서 배당으로 나간 금액 역시 합산 1조3600억원에 달한다. 매년 평균 2715억원(지급일 기준) 남짓을 배당으로 풀었고 지분율에 따라 롯데지주(23.2%~25.59%)와 롯데물산(20%)이 절반 가깝게 챙겨갔다.

롯데지주와 롯데물산은 이렇게 받아온 현금을 배당과 자금보충, 지분거래, 출자, 대여 등의 방식으로 다시 그룹사들에 밀어줬다. 롯데쇼핑뿐 아니라 롯데건설, 호텔롯데, 롯데바이오로직스를 비롯한 계열사들이 이런 형태로 돈을 받아갔다. 롯데케미칼이 그룹 전반에 유동성을 수혈하는 심장 역할을 했던 셈이다.

하지만 지난해부터 씀씀이가 인색해졌다. 조단위였던 영업현금이 2022년 마이너스(-)로 떨어지면서 유동성이 마르기 시작했기 때문이다. 지난해엔 영업현금이 플러스로 전환, 올해도 개선세를 보였지만 현금창출력이 좋아진 게 아니라 매입채무, 즉 외상을 늘린 덕분이 컸다.

롯데케미칼 혼자 쓸 자금도 부족한 수준이 됐으니 배당으로 지출하는 돈은 연 1000억원대로 줄었다. 작년과 올해 배당한 금액이 합쳐서 2666억원으로 과거 한 해 동안의 배당액만도 못하다.

◇롯데쇼핑, 앞가림 바쁘지만…위기론 '무리수'

롯데쇼핑의 경우 사드(THAAD) 사태 이후 그리 좋았다고 할만한 적이 없지만 그나마 사정이 낫다. 유통업은 캐시플로가 비교적 원활하다는 특징이 있는데, 현금거래가 많고 회수도 빠를 뿐더러 운전자본부담도 낮기 때문이다. 롯데쇼핑은 2017년부터 2022년까지 6년 내리 순손실을 낸 반면 영업활동현금흐름은 플러스를 유지했다.

적자행진 와중에 현금흐름이 최악을 면한 이유는 롯데쇼핑 이익을 갉아먹은 주범이 대부분 손상차손이라는 데 있다. 롯데하이마트 영업권, 한샘 투자주식 등에서 매번 대규모 손상차손이 생겼다. 다행히 손상차손은 실제 현금유출로 이어지지 않기 때문에 적자를 보는 중에도 영업현금에 영향을 주진 않았다.

롯데쇼핑은 매년 800억~1000억원 안팎의 배당을 하고도 조금씩 잉여현금을 남겼다. 하지만 어디까지나 번 만큼 쓰는 정도에 그친다. 신규점포, 물류 투자 부담 등을 감안하면 다른 계열사들을 든든히 지지해줄 만한 여력을 기대하긴 어렵다.

최근 ‘유동성 위기론’이 불거지면서 롯데 측이 이례적 해명에 나선 데엔 이런 배경이 있다. 게다가 롯데그룹은 계열사들이 자금보충 약정과 지급보증 등으로 엮여 있어서 부실이 다른 회사까지 퍼지는 일을 막기 쉽지 않은 구조다.

실제로 올 3월 롯데건설이 시중은행, 증권업계와 PF유동화증권 매입펀드를 조성할 때 롯데정밀화학과 롯데물산, 호텔롯데 등이 후순위 대주로 참여했다. 후순위 대주는 남은 선순위 대출금을 갚고 남은 회수금이 있어야 상환을 받는다.

시장 관계자는 “현금을 벌어줘야 할 곳들이 제 역할을 못하고 있고 부실 전이에도 취약해 위기론까지 번진 것”이라면서도 “해체 가능성을 운운하기엔 비약이 지나치다”고 평했다. 당장 현금창출력이 떨어져 있다곤 해도 재계 6위라는 그룹 위상, 유동화할 수 있는 자산과 대외신인도를 감안하면 필요할 경우 자금을 당겨올 여력이 충분하다는 이야기다.

롯데그룹 관계자는 "롯데그룹 상장사 11곳의 부채총계는 40조원 수준이지만 차입규모는 더 적고 보유현금을 감안하면 순차입금 비율은 더 낮은 수준"이라며 "롯데케미칼은 현금 3조6000억원을 보유 중이고 롯데쇼핑도 차입금의존도를 50% 밑으로 관리하고 있다"고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >