KT vs LG유플러스…'진짜 2등' 다툼의 이면

KT 측 "사람, 사물 회선 나눠야", 여명희 LG유플 CFO "양적성장 성공적, 순위 변화 기대"

편집자주

Topic이동통신 가입자수 산정 기준

Summary

이 3강체제가 시작된 것은 2000년대 초반입니다. SKT는 원래부터 선두주자로 유리한 위치에 있었지만 2002년 신세기통신을 합병하면서 날개를 달았어요. SKT를 제외하면 신세기통신이 유일하게 황금주파수(800MHz)를 사용하고 있었거든요. 주파수 부족을 해결한 SKT의 합병인가 당시 점유율은 통합 52.3%. KT와 LG유플러스로선 상대하기 너무 막강한 적이었죠.

그렇다고 두 회사가 서로 고만고만하진 않았습니다. 신세기통신이 사라진 이후 2002년 1월 나온 첫 통계에서 KT는 점유율 32.8%, LG유플러스는 14.7%를 기록했는데요. 격차가 2배를 넘습니다. 세 회사간 순위가 변하기 힘들었던 이유를 아시겠죠? 아무튼 3세대(3G) 이동통신의 부상과 함께 3강 체제는 굳건해졌고, KT와 LG유플러스는 서로 공조해서 SKT를 견제해왔습니다.

KT와 LG유플러스의 ‘오월동주’는 끈끈한 듯 위태로웠어요. 2004년 번호이동이 확대되자 서로 가입자를 뺏어가면서 동맹이 붕괴 조짐을 보이기도 했습니다. 2015년 SKT가 CJ헬로비전을 인수를 추진할 때는 또 연합전선을 다져 반대했고요. 그러다 2019년엔 다시 5G 품질 문제로 설전을 벌이는 등 변덕스런 밀월이었죠.

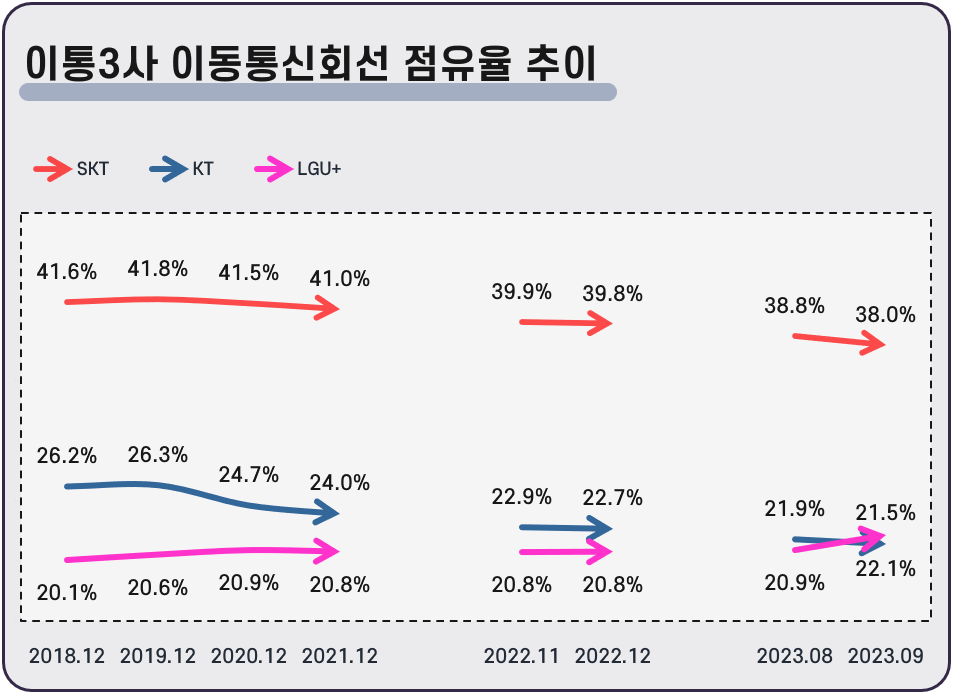

게다가 알뜰폰의 등장은 두 회사의 관계에 더 긴장을 가져왔습니다. 메기가 나타나 점유율을 뺏어가면서 3강체제에 균열이 갔고, 서로 격차도 좁혀지기 시작했거든요. 지난해 11월 SKT는 신세기통신 합병 이후 처음으로 점유율 40%선이 무너지기도 했죠. 추이를 보니 2018년 이후 SKT와 KT는 점유율이 추세적 하향세를 보인 반면 LG유플러스는 20%대를 꾸준히 유지했네요.

급기야 과학기술정보통신부가 이달 발표한 ‘무선통신서비스 가입현황’에선 LG유플러스가 가입자수 1829만2170명으로 점유율 22.1%를 기록합니다. 9월 기준 수치인데 한달 전보다 무려 1.2%포인트가 오르면서 22%대를 처음 넘었습니다. 더 중요한 부분은 KT를 마침내 추월했다는 점이죠.

KT는 LG유플러스보다 55만7148명 적은 가입자수(1773만5022명)로 9월 점유율이 21.5%에 그쳤습니다. 1996년 LG유플러스의 전신인 LG텔레콤이 설립된 이래 KT를 이긴 것은 최초인데요. 27년 만의 역전입니다.

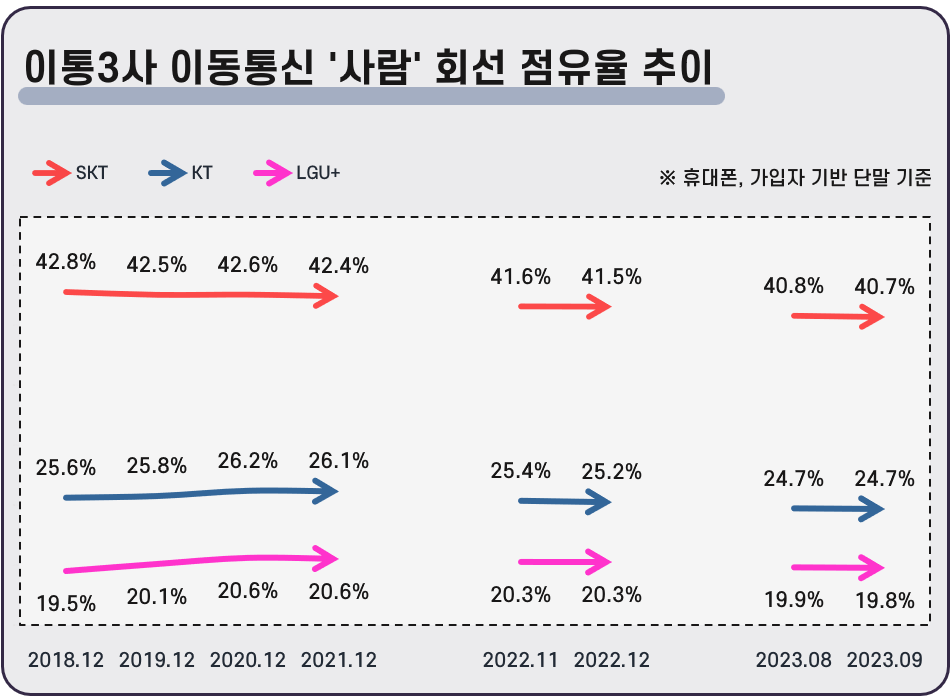

판도가 바뀐 이유가 뭘까요? 체면을 구긴 KT는 결과를 순순히 인정하지 않았는데요. 바로 긴급 브리핑을 열어 해명에 나섰습니다. LG유플러스의 가입자수가 갑자기 늘어난 이유는 9월 한국전력으로부터 원격관제 회선 130만개 이상을 확보하면서 사물인터넷(IoT) 회선이 급증했기 때문이라는 것이죠. 그러니까 '진짜 이동통신', 휴대폰이나 태블릿처럼 등 ‘사람이 쓰는’ 회선 기준으로는 KT가 2위라는 얘깁니다.

KT는 또 사람이 쓰는 통신은 IoT보다 시장규모가 크고 수익성이 좋으며, 휴대폰 시장에서의 가입실적은 ARPU(가입자당평균매출)이 높은 5세대(5G) 비중이 얼마나 큰지를 봐야 한다고 못박기도 했습니다.

LG유플러스야 물론 KT가 억지를 쓰고 있다는 입장이죠. LG유플러스 관계자는 “수익성의 경우 B2B IoT는 계약기간이 길기 때문에 현금흐름이 장기적으로 발생한다는 장점이 있고 사업성이 정말 없다면 KT가 IoT사업을 하지 않을텐데 KT도 하고 있지 않느냐”며 “가입자수는 통계청에서 발표하는 것이고 IoT를 세분한 통계도 이미 시행되고 있다”고 반박했습니다. 지난달까지만 해도 기준에 대해 별말이 없다가 점유율이 바뀌니 갑자기 KT가 기준을 문제삼고 있다고도 지적했고요.

두 회사의 신경전은 이달 열린 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 잘 드러납니다. KT 최고재무책임자(CFO)인 김영진 재무실장은 ‘본질 중심의 성장’과 5G 가입자가 확대된 점을 유독 강조했고 박효율 고객경험혁신 본부장은 LG유플러스의 ‘저가 입찰’을 꽤 강한 어조로 비판했거든요. 반면 여명희 LG유플러스 CFO는 양적 성장의 성과를 자축하는 동시에 점유율 순위 변화를 직접 언급했습니다.

KT와 LG유플러스의 설왕설래는 단순히 자존심 싸움일까요? 이동통신 시장이 B2B(기업간 거래)로 확대되는 과정에서 전략과 관점 차이가 불가피하게 나타난 것으로도 읽힙니다. B2B 시장이 커질수록 무선사업의 개념, 방향도 다시 자리잡을 필요가 있겠죠.

CFOs View

김영진 KT CFO

"본질 중심의 성장에 집중, 5G 가입자 확대"

'본질 중심의 성장'에 집중하는 경영방향과 맞기 위해 매출 체계를 바꿨습니다. KT 사업을 무선, 유선, 기업서비스로 분류하고 이를 통해 각 사업별로 내실 있는 성장을 보여드리겠습니다. KT는 5G 가입자가 951만명으로 핸드셋 기준 전체가입자의 70%까지 확대됐습니다. 알뜰폰 시장에서 리더십을 강화하면서 무선사업의 매출 성장이 지속되고 있습니다.

박효율 KT 고객경험혁신본부장

"IoT 저가입찰 안한다, 이동통신 본류는 사람 회선"

최근 경쟁사의 회선 증가는 정부 통계 기준으로 사람 가입자가 아닌 IoT에서만, 그중에서도 원격 관제 분야에서만 가파르게 이뤄지고 있습니다. 회사마다 추구하는 바가 다르고 각자 전략적인 선택을 하겠죠. 다만 우리는 IoT 원격관제 분야에서 최저가 입찰로 월 1000원도 훨씬 못 미치는 요금을 받으면서 수백만 회선을 일시에 따내는 방식의 사업을 하진 않습니다. 수익성은 물론 사업 확장성이나 기술혁신, 산업의 생태계 창출, 이런 것들과 무관한 사업을 IoT라는 이름으로 추구하지 않습니다. 이동통신의 본류인 휴먼(Human) 가입자 회선, 가입자 기반 회선에서 경쟁사와의 격차를 유지하면서 성장을 도모하겠습니다.

여명희 LG유플러스 CFO

"IoT 양적 확보에 총력, 무선가입자 역대 최대폭 성장"

LG유플러스는 휴대폰 가입자의 질적 성장과 더불어 알뜰폰 및 IoT 사업의 양적 성장을 위한 가입자 확보에 총력을 기울였습니다. 그 결과 무선가입자 부문에서 커넥티드카 등 IoT 가입자가 늘어 전년 동기 대비 223% 증가라는 역대 최고 수준의 가입자 성장을 이루었고요. 가까운 시일 내에 가입자 회선수 순위도 변화가 기대됩니다.